From the Heian period to Modern Times

平安から現代まで

2023.04.22-2023.04.29

この度、松本松栄堂 東京店にて「平安から現代まで」展を開催致します。

今回は平安時代よりも古い奈良時代から展示致します。

美術を語るのではなく、美術が語りかけてくれる作品を収集する様に心がけています。

今回も作品自身に力のあるものを選んで展示致します。

点数は少ないですが、作品の持つ魅力を感じて頂ければ幸いです。

会期:4月22日(土)- 4月29日(土) 会期中無休

会場:松本松栄堂 東京オフィス

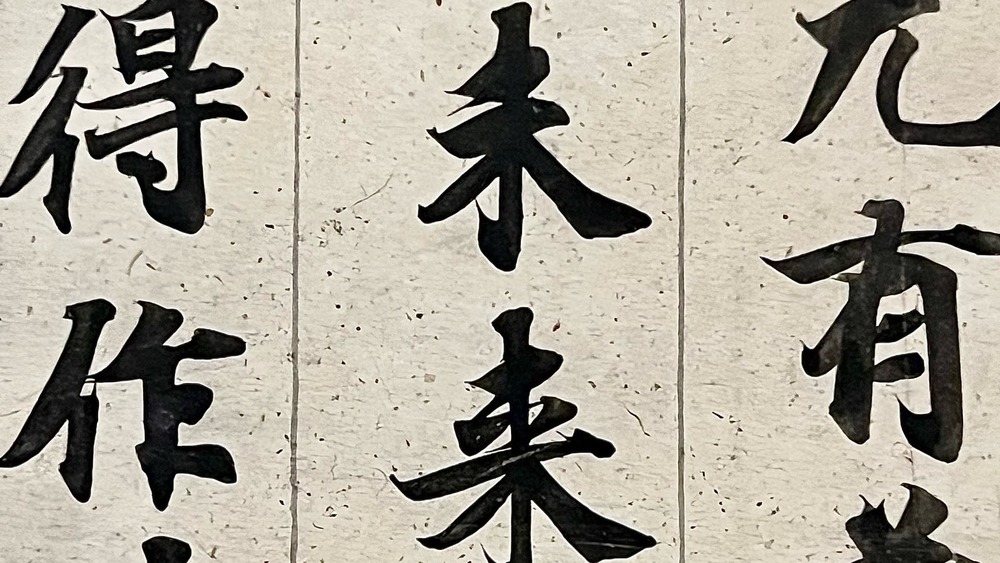

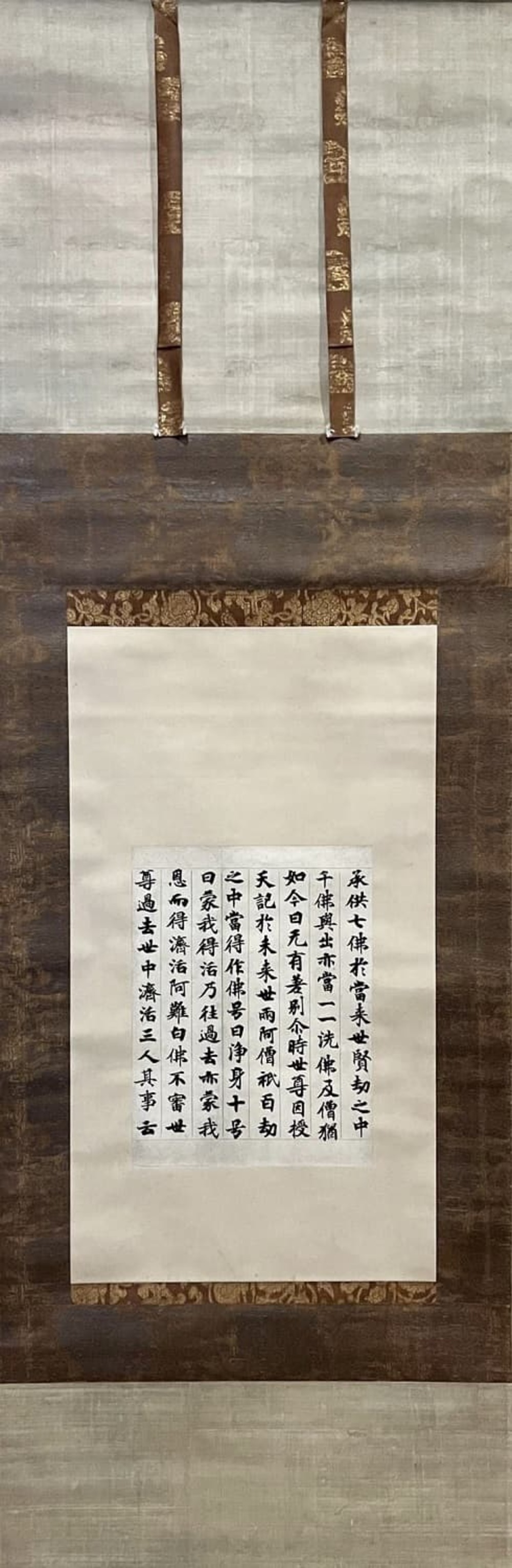

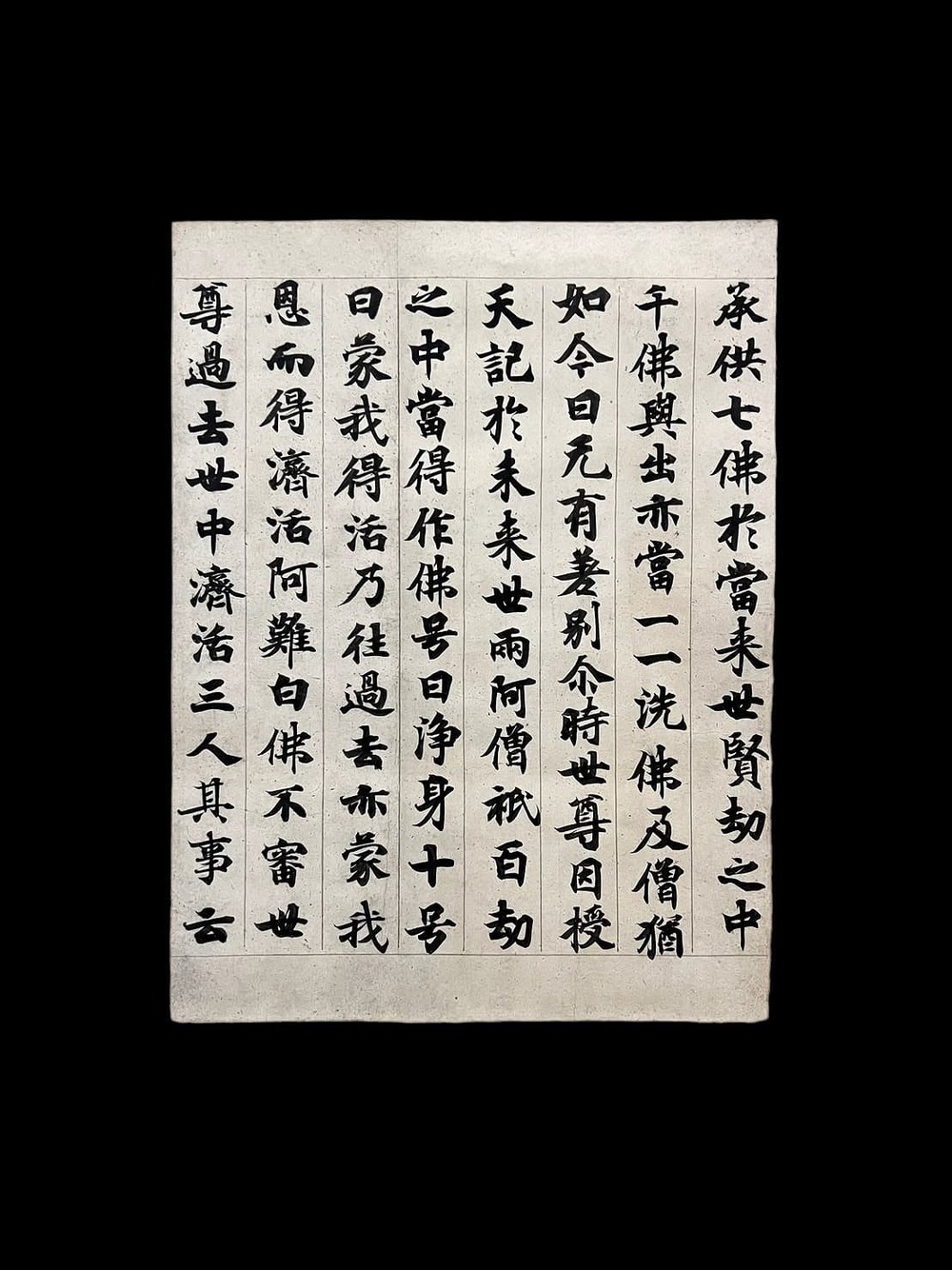

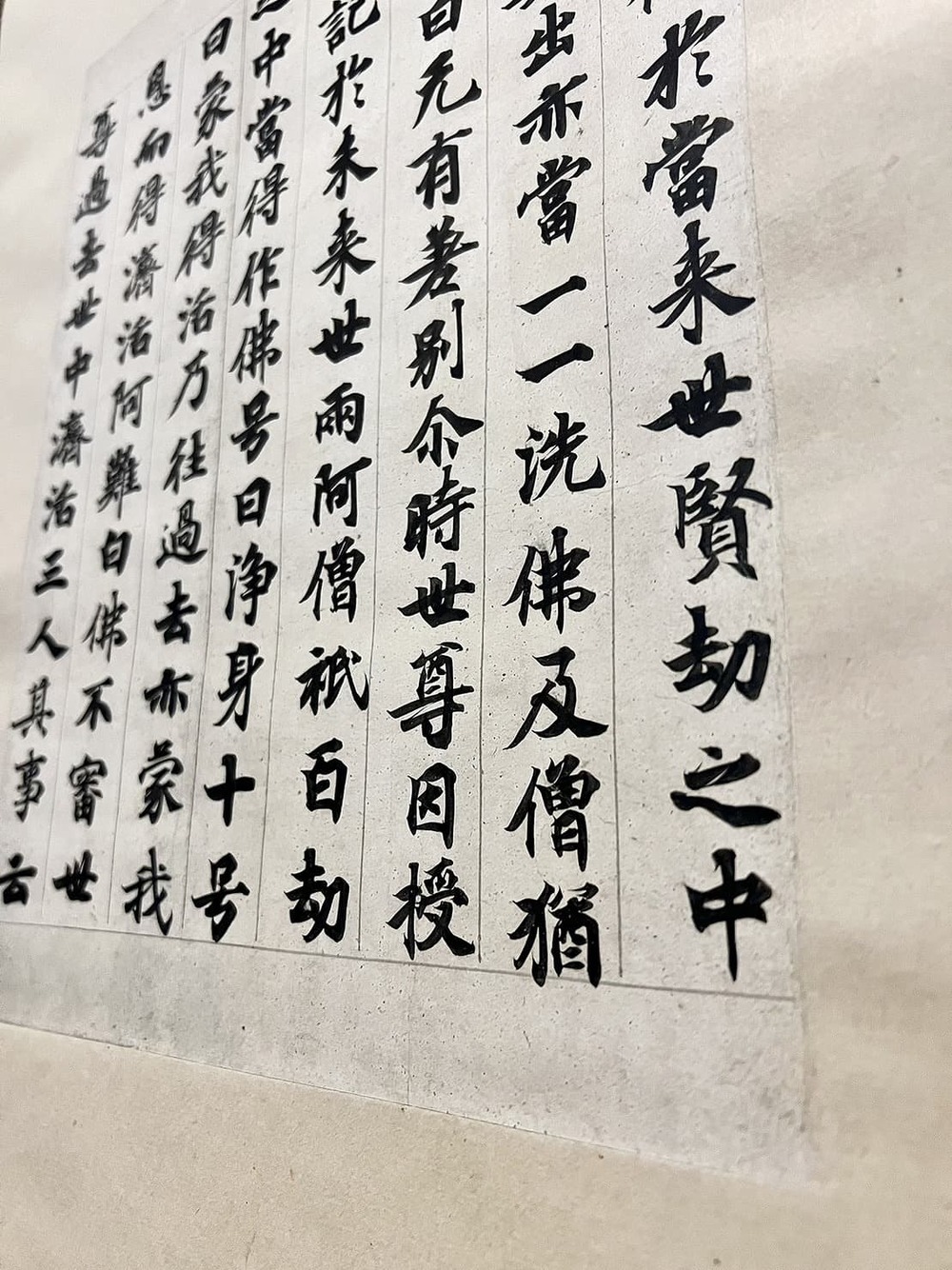

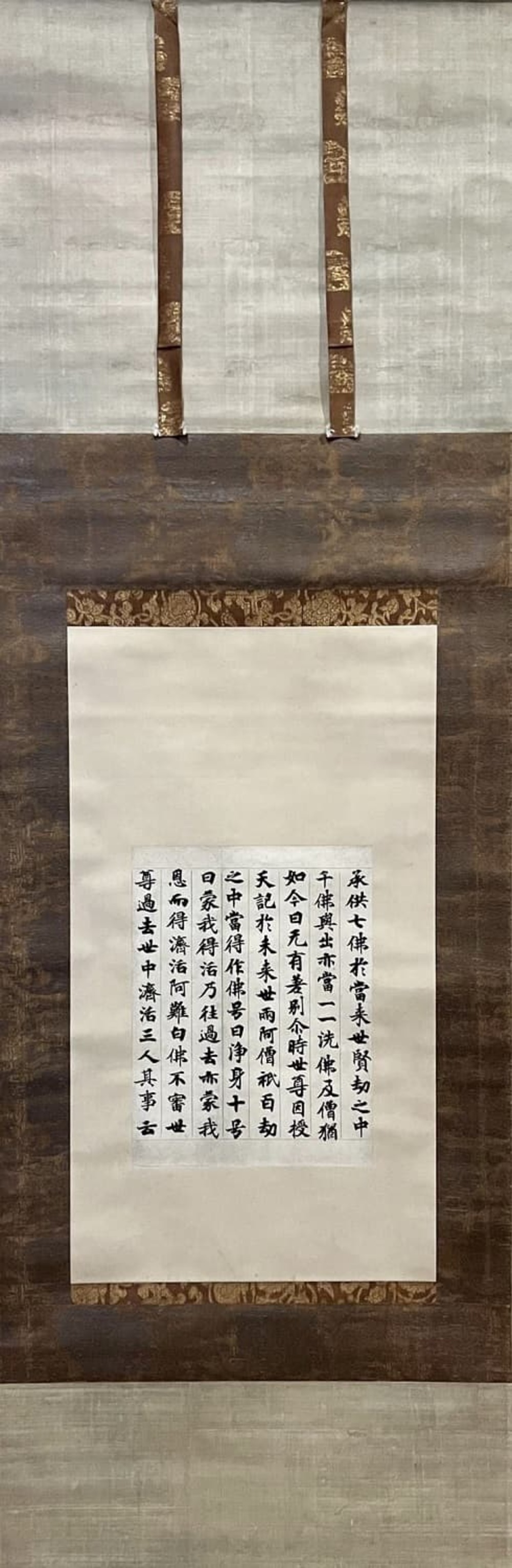

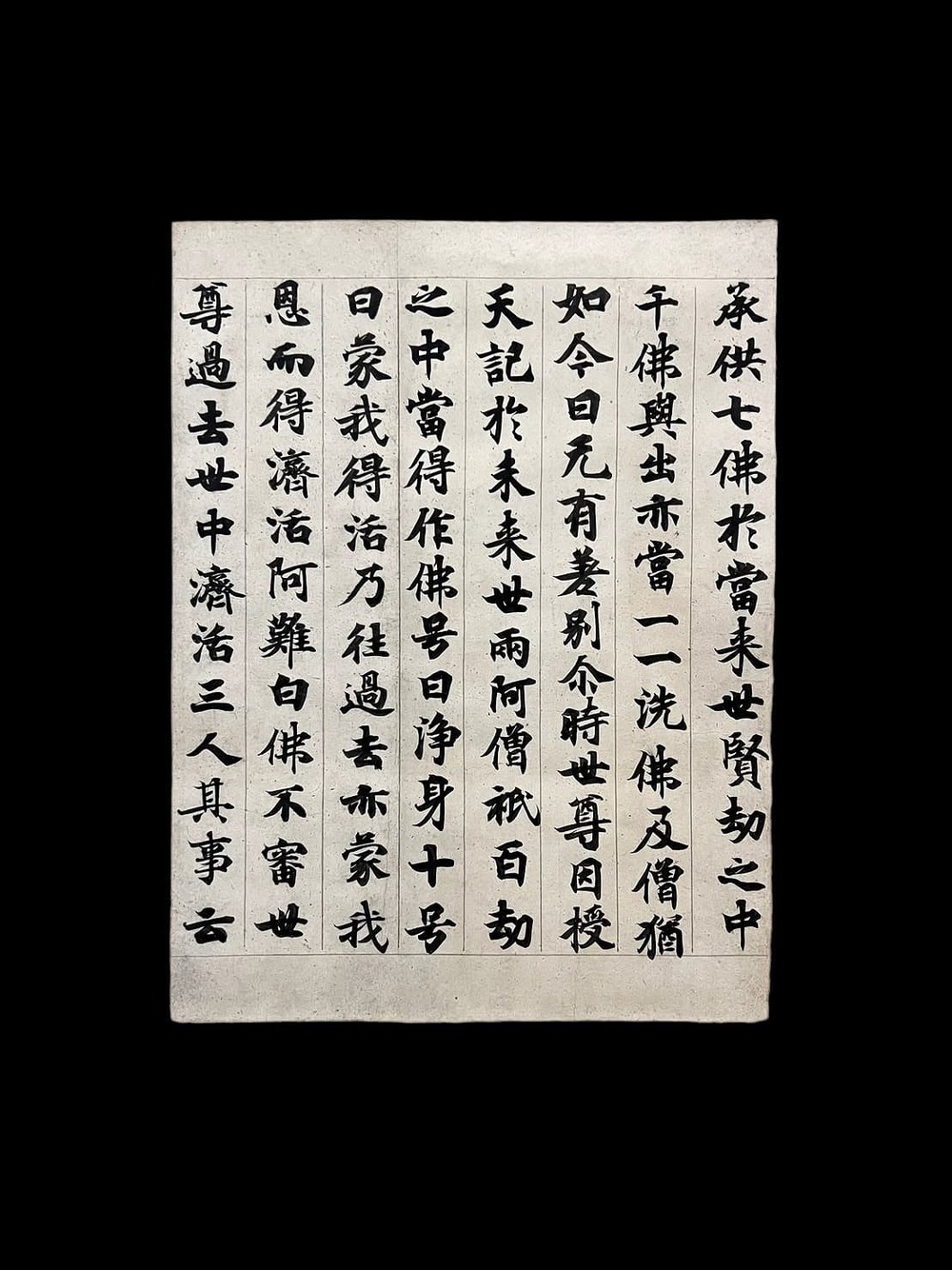

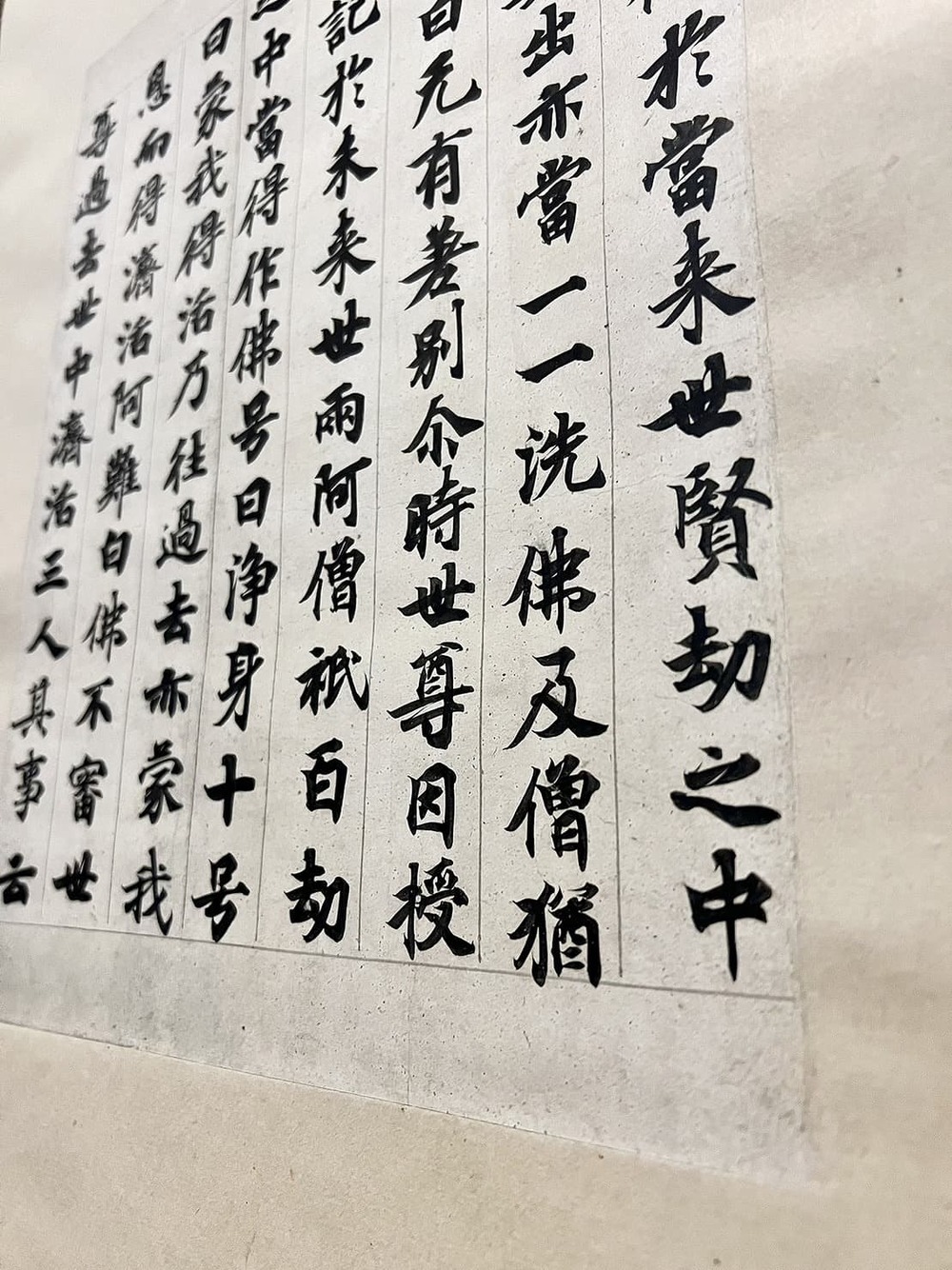

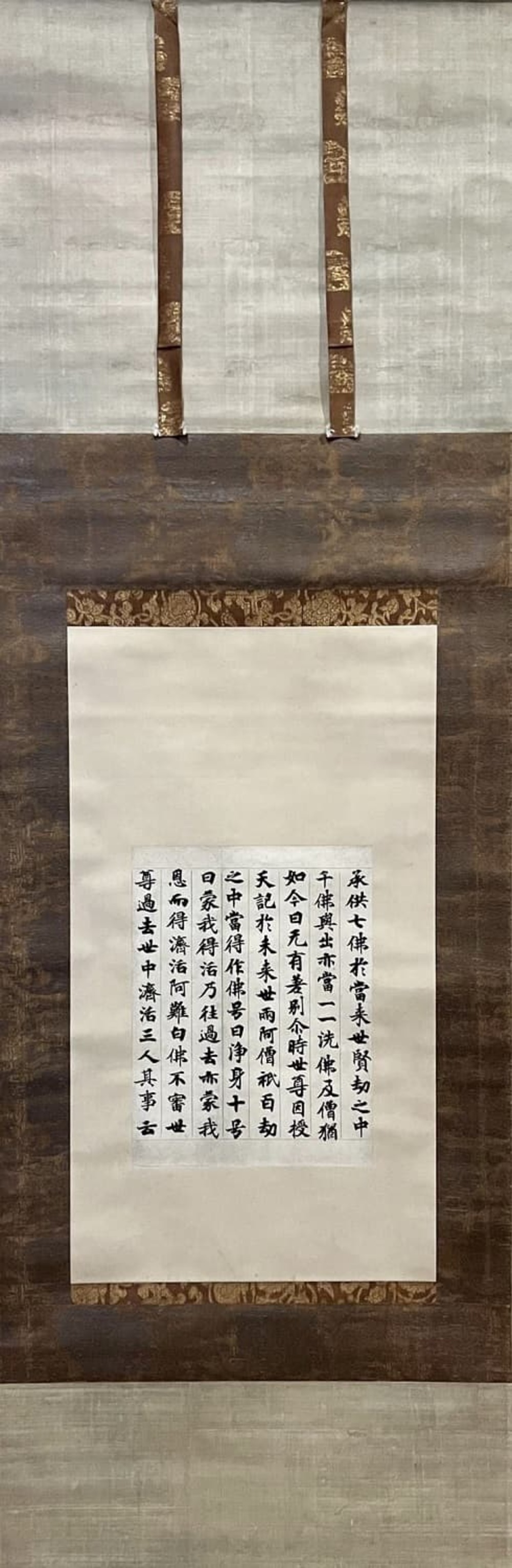

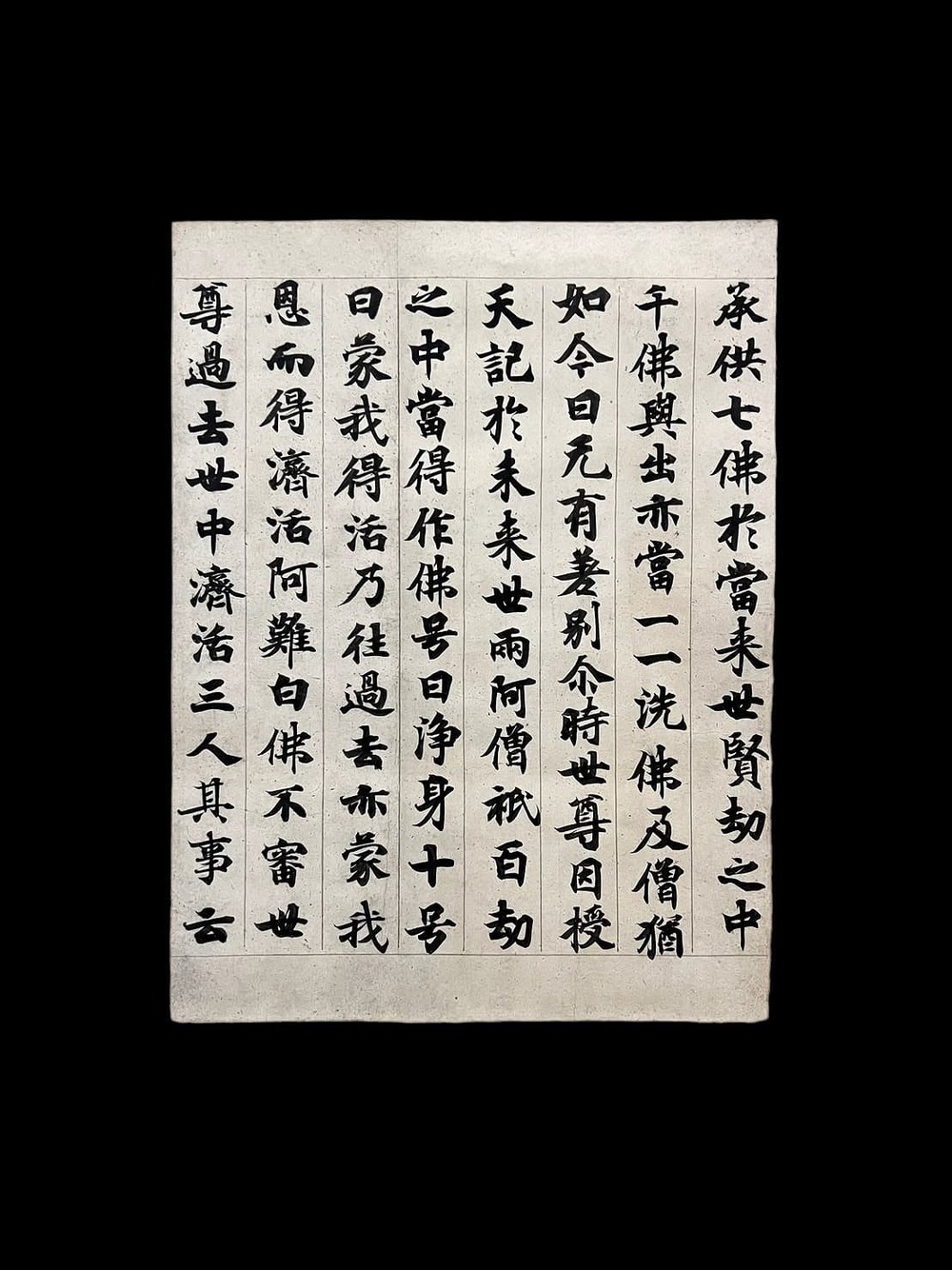

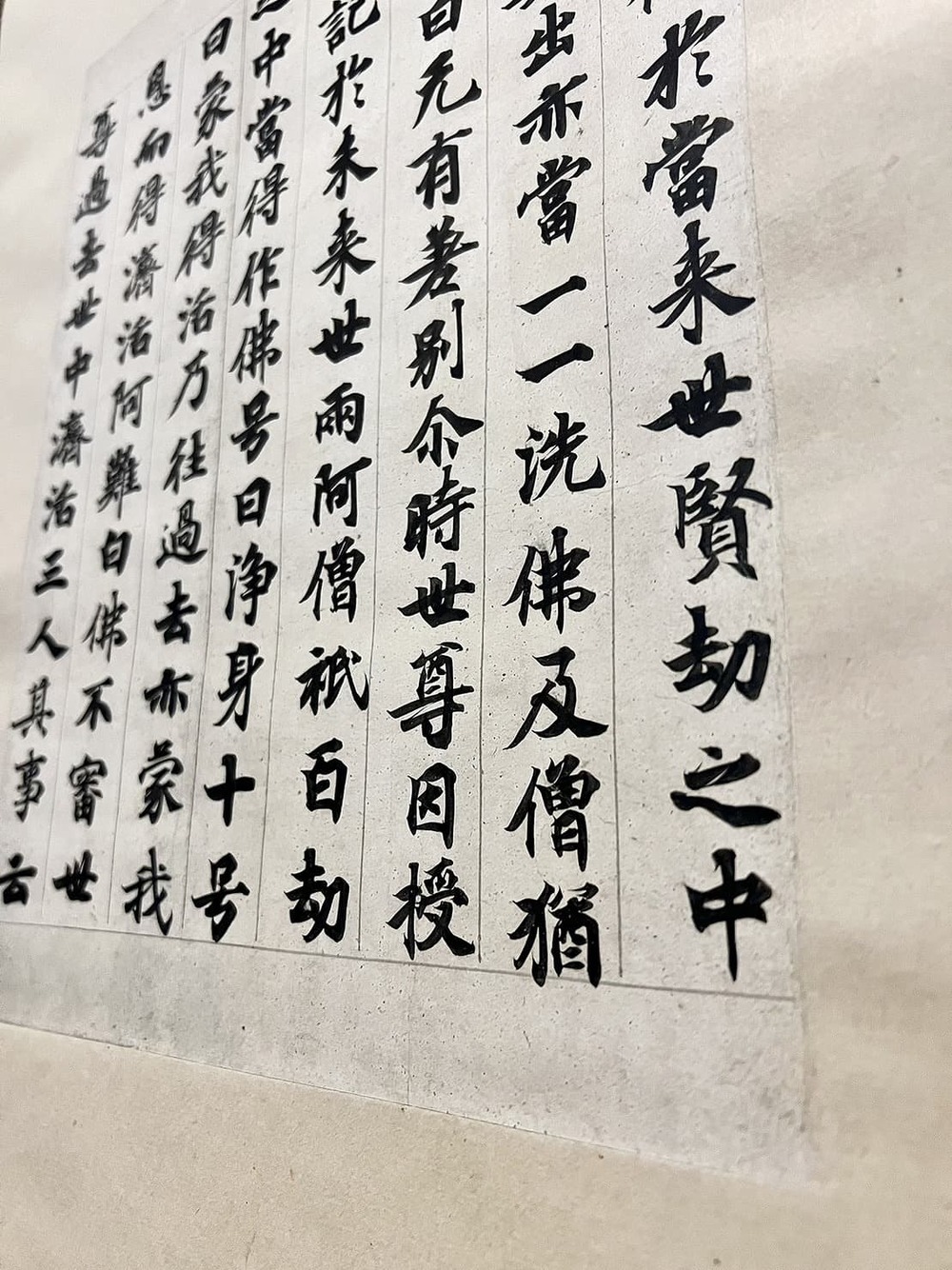

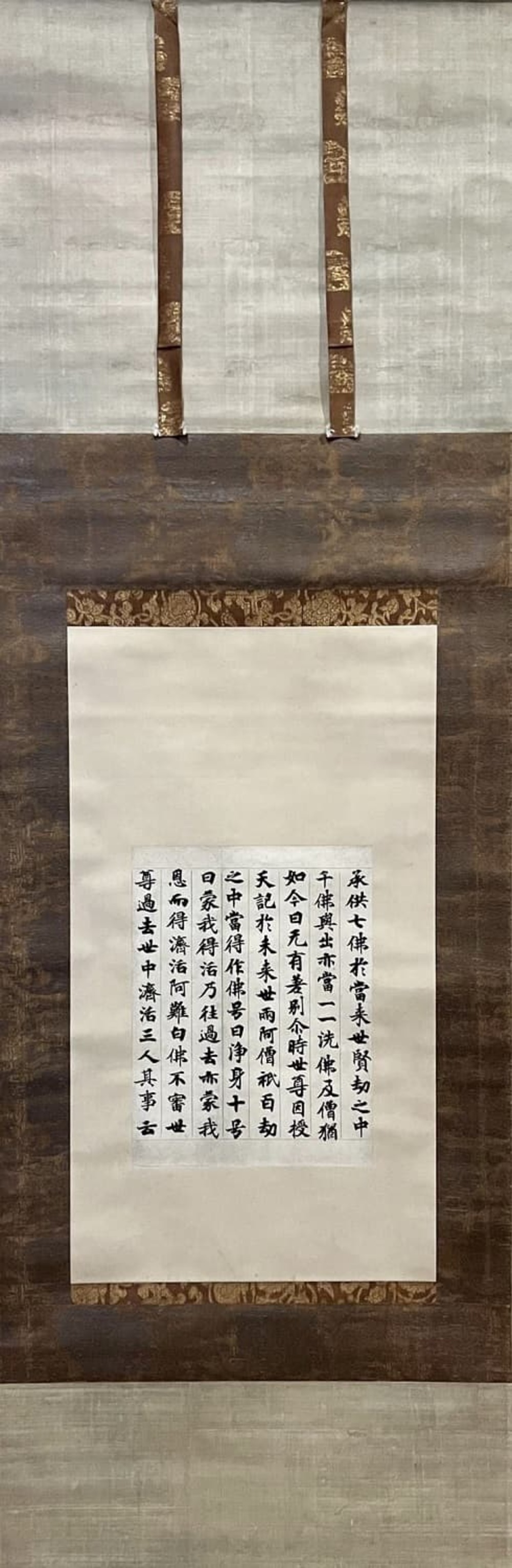

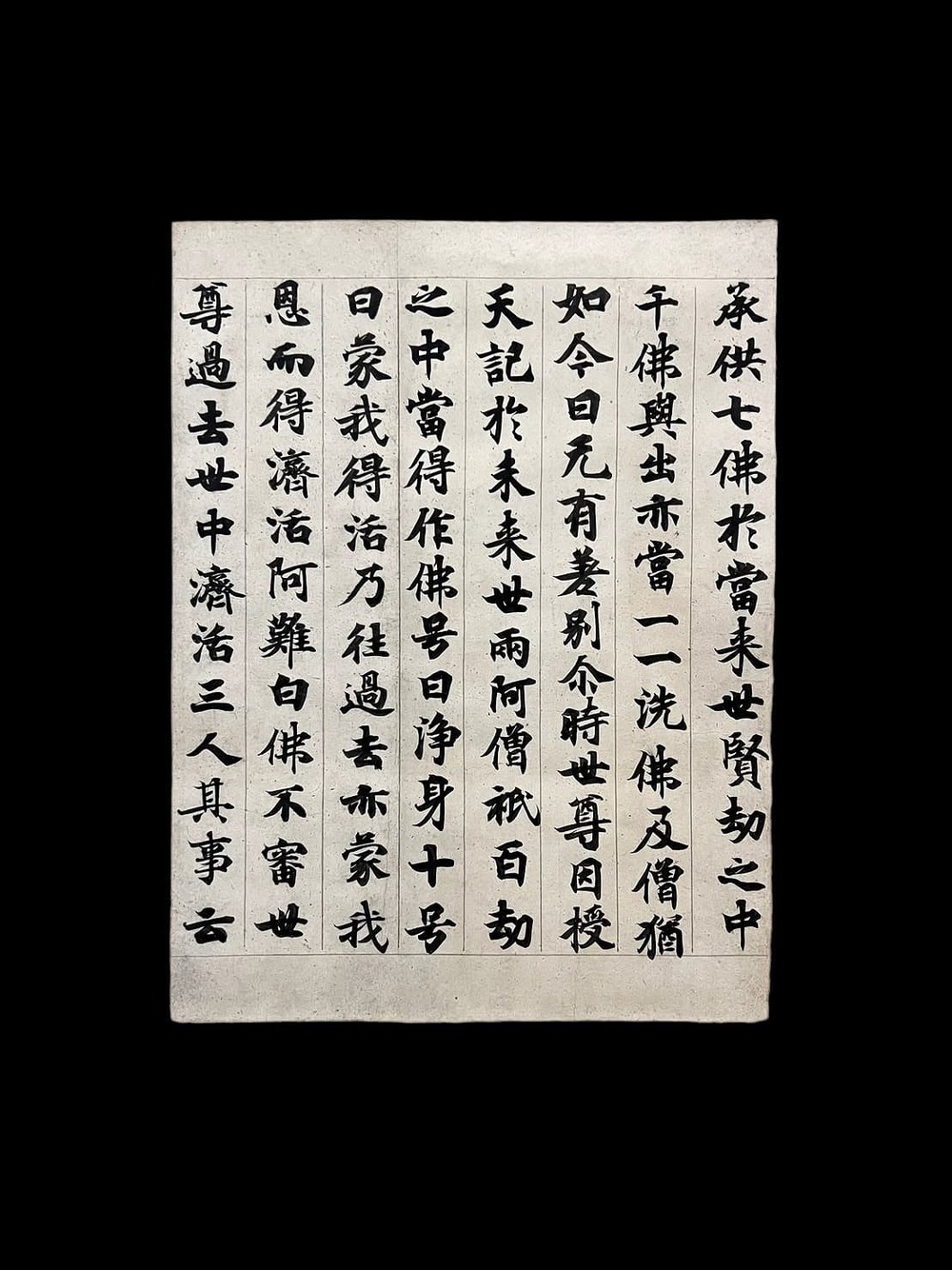

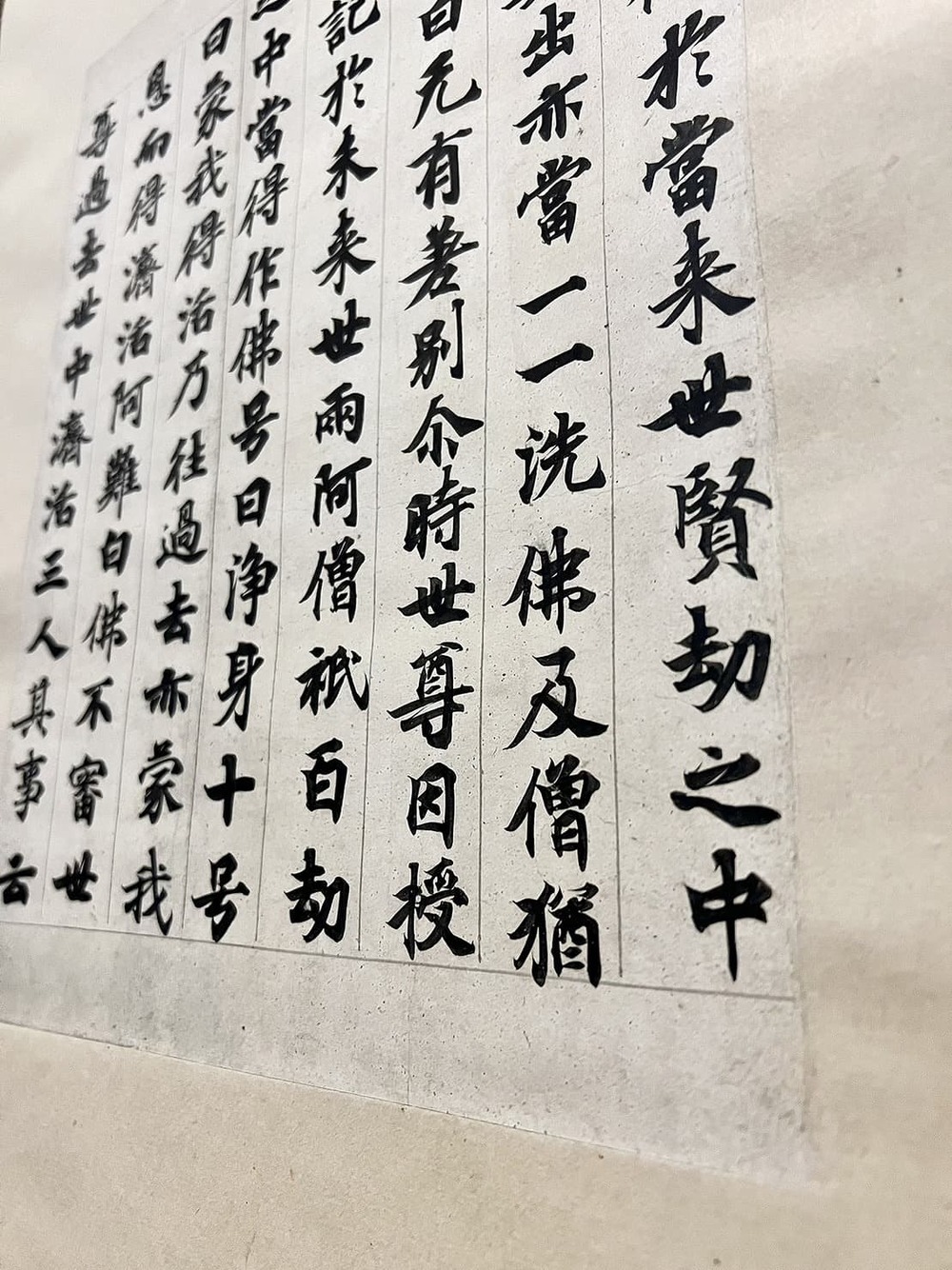

伝聖武天皇 賢愚経断簡

8世紀 紙本 27.3cm×20.8cm 知彦箱書 二重箱入

「特別展 日本の書」東京国立博物館 昭和53年 出品作品

『賢愚経』巻第九・浄居天請仏洗品第三十六の断簡。

伝聖武天皇 賢愚経断簡

伝聖武天皇 賢愚経断簡

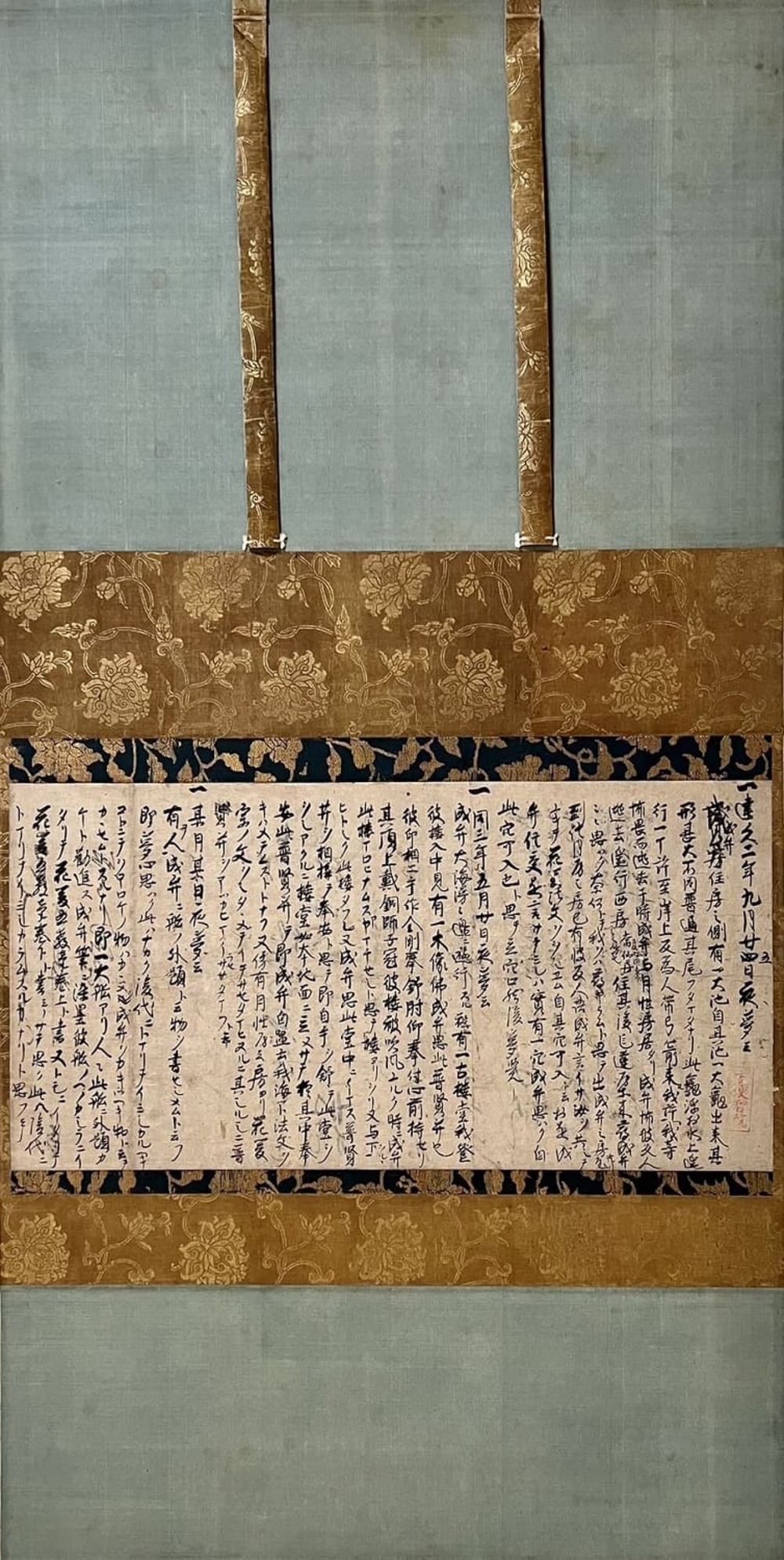

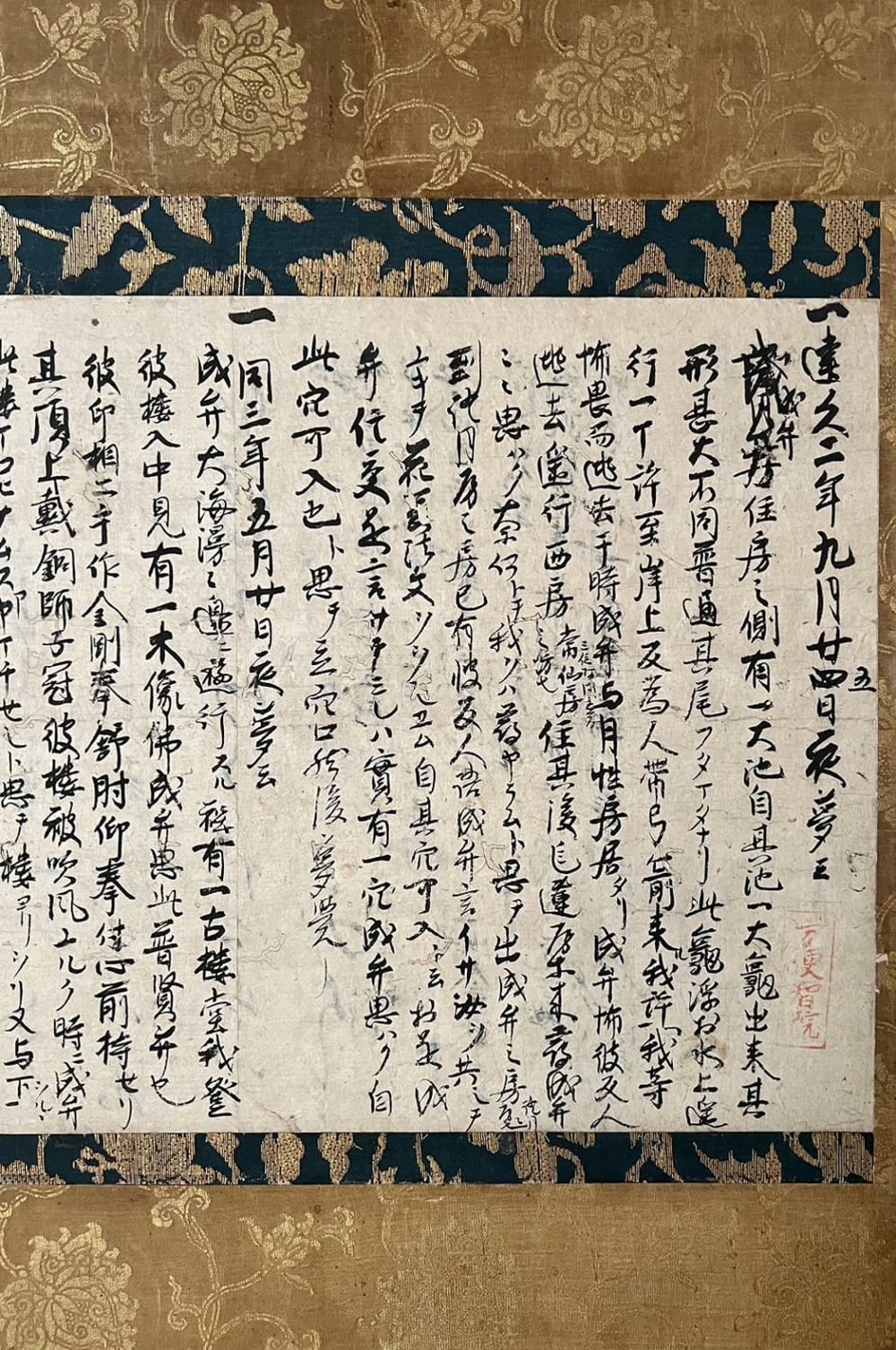

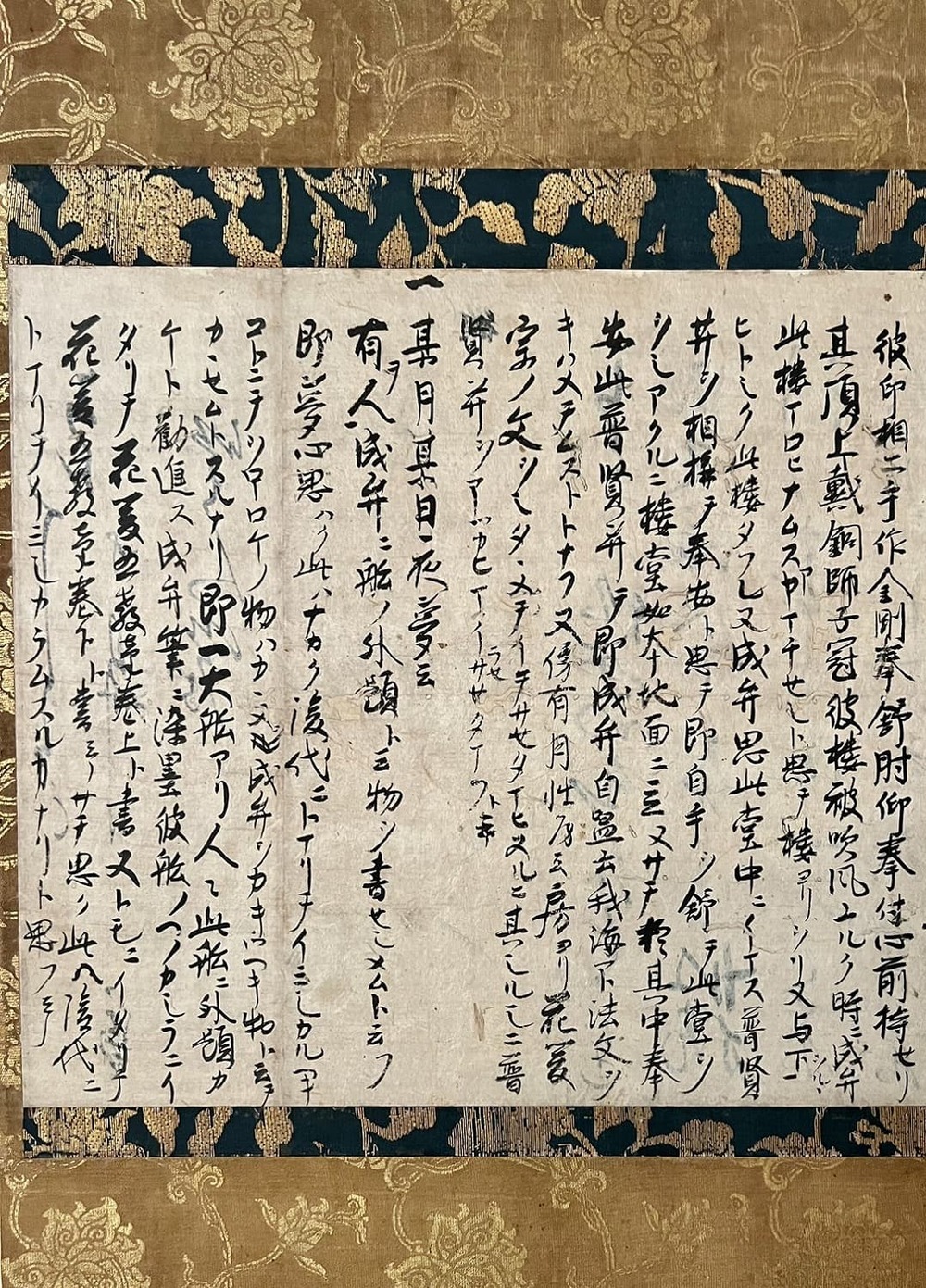

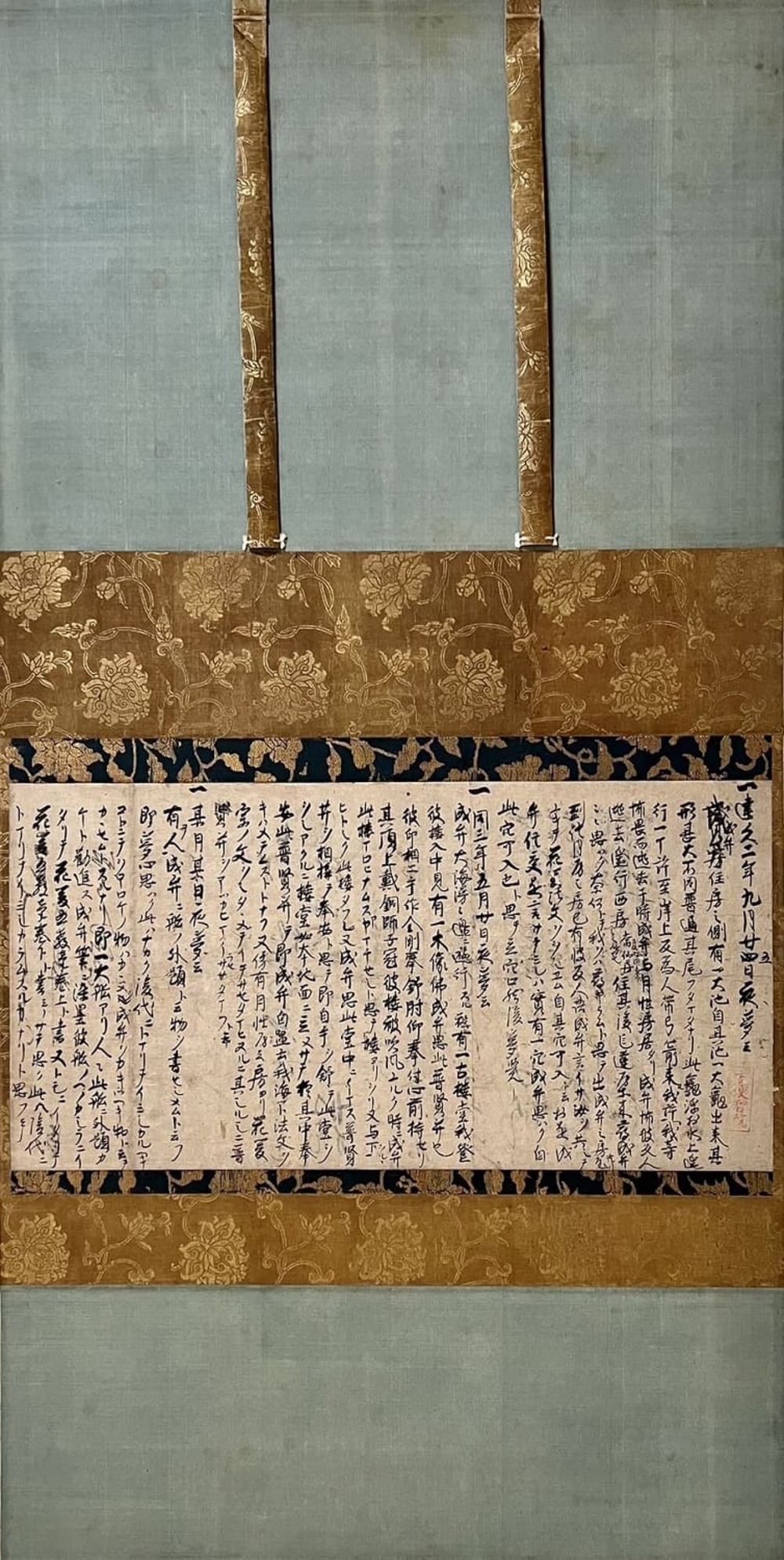

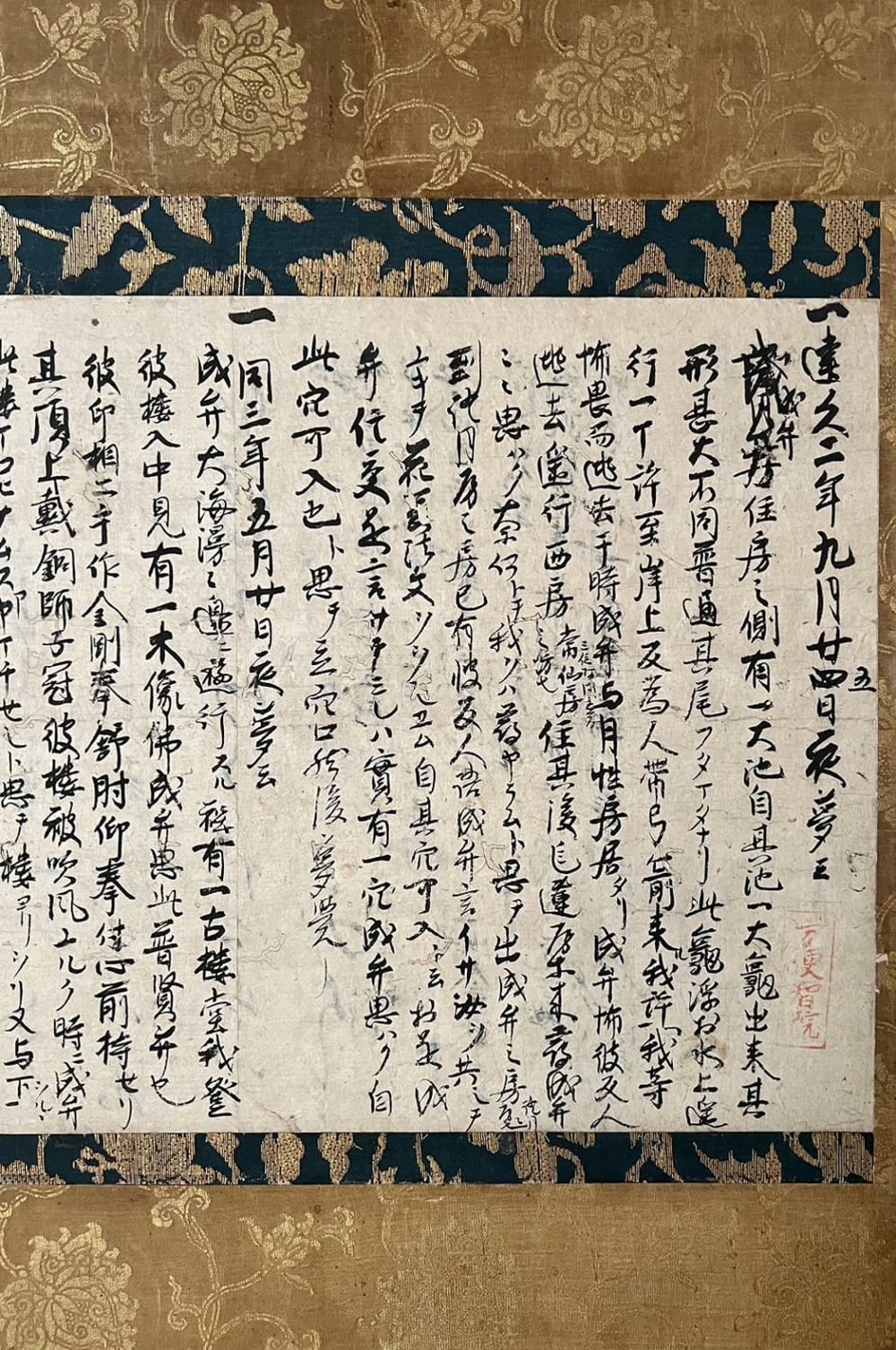

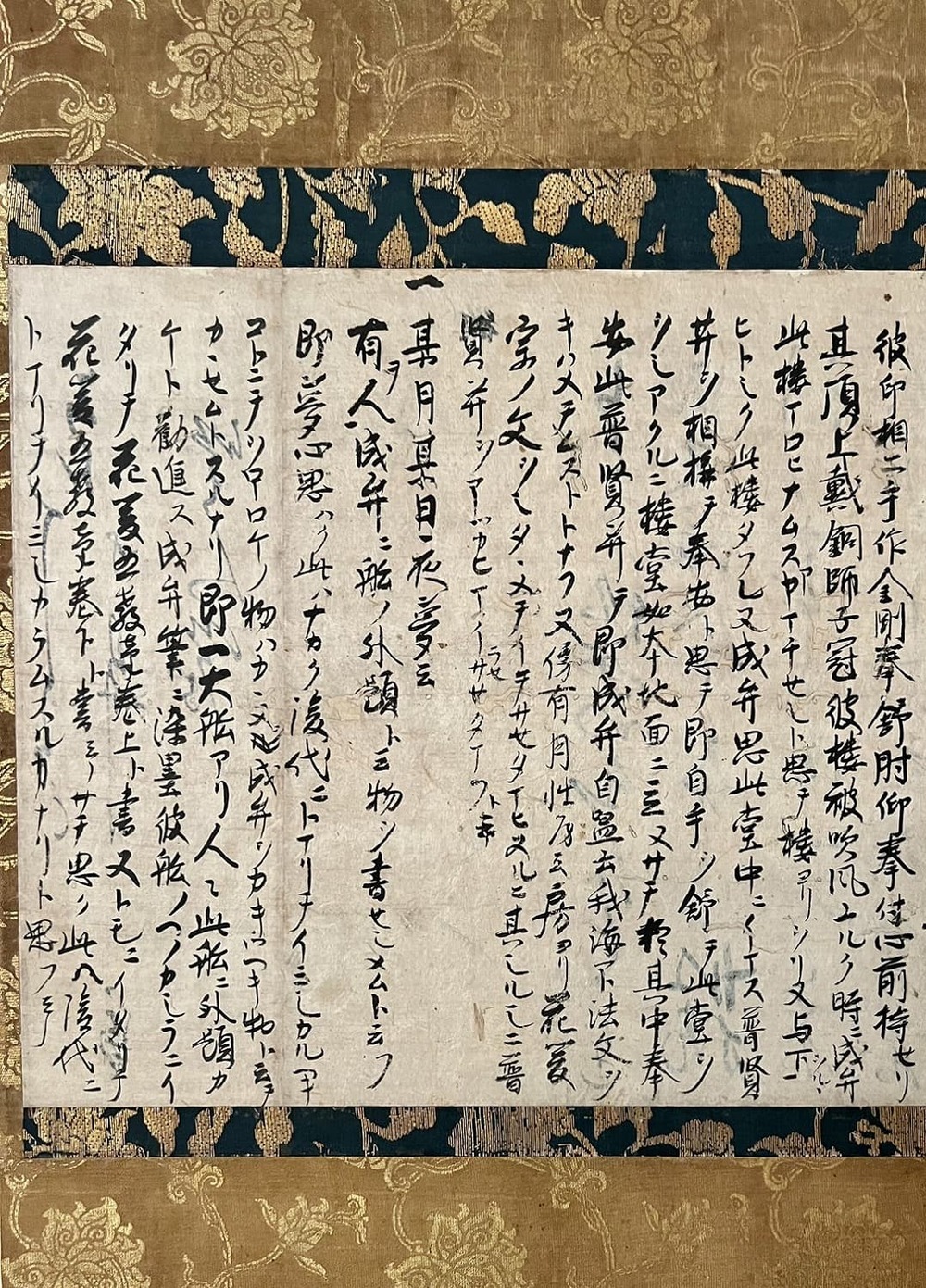

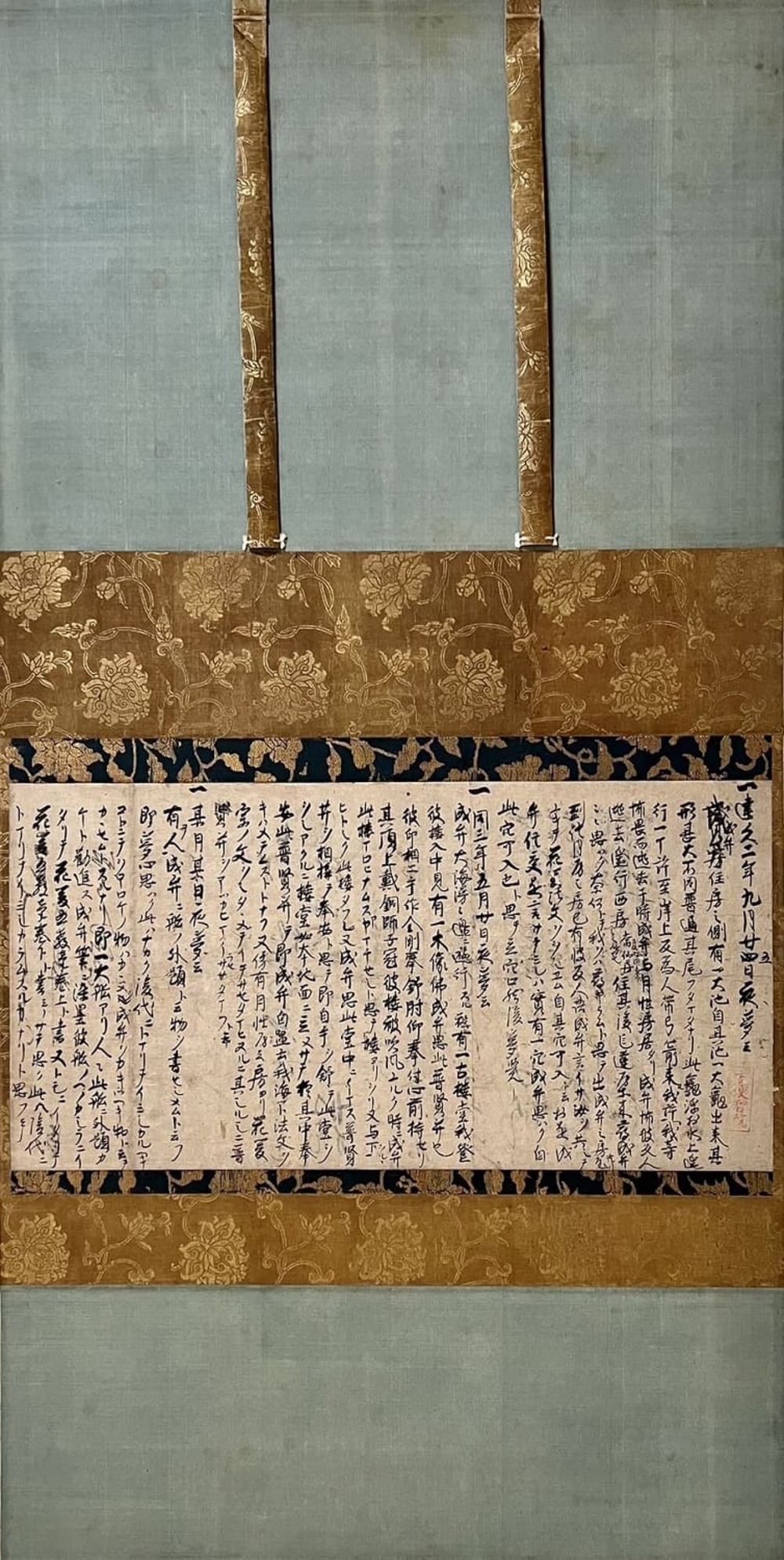

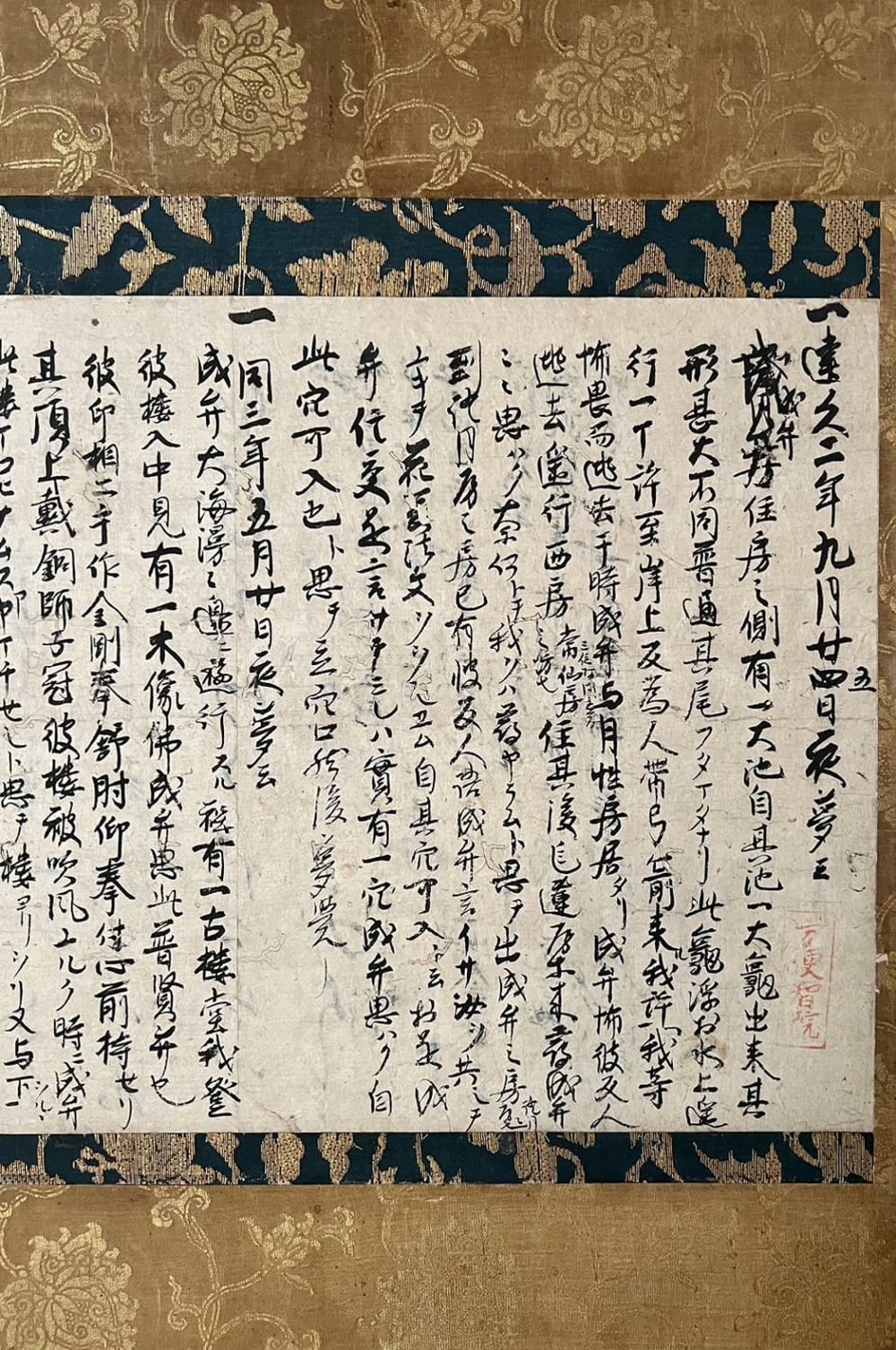

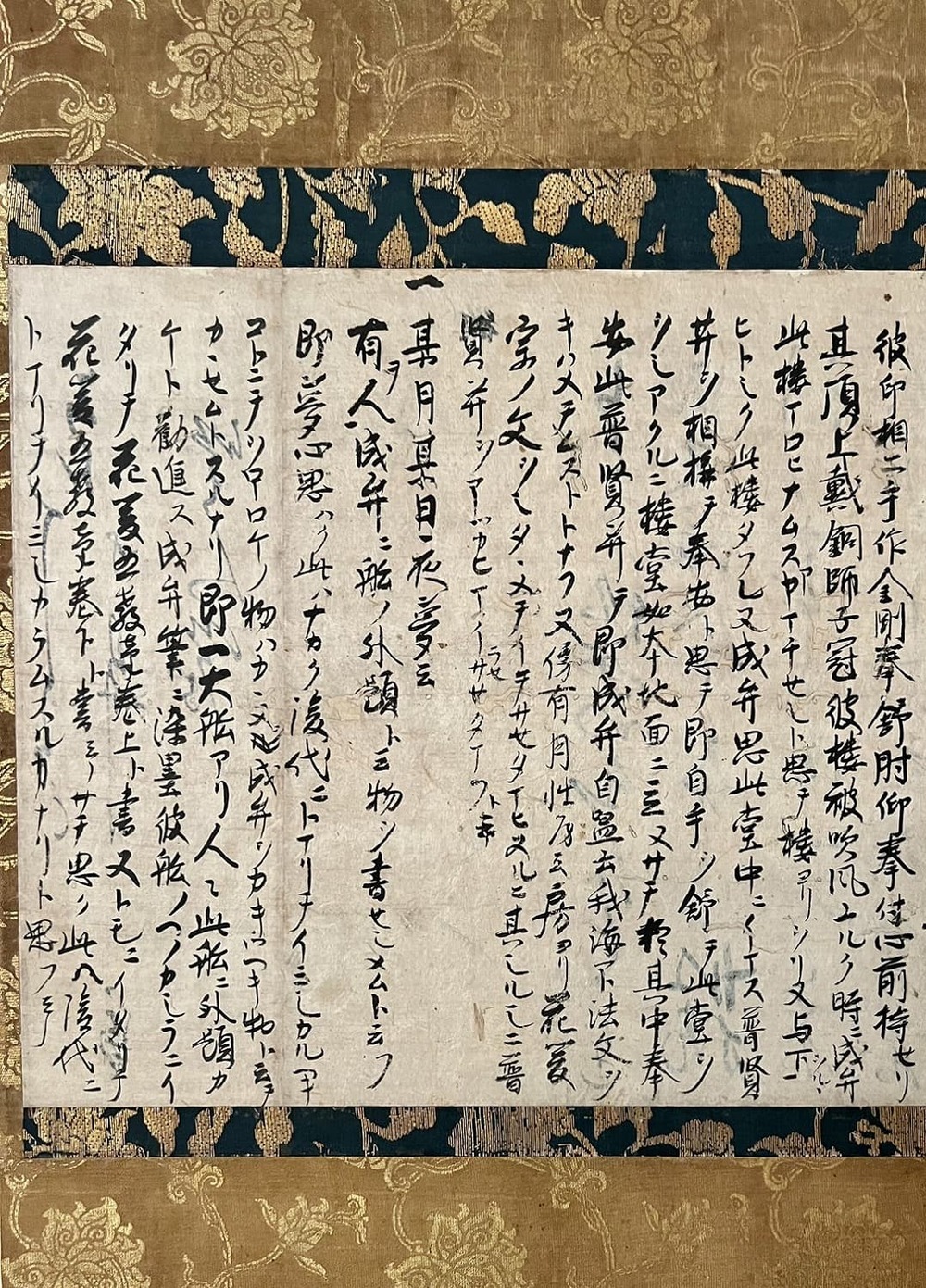

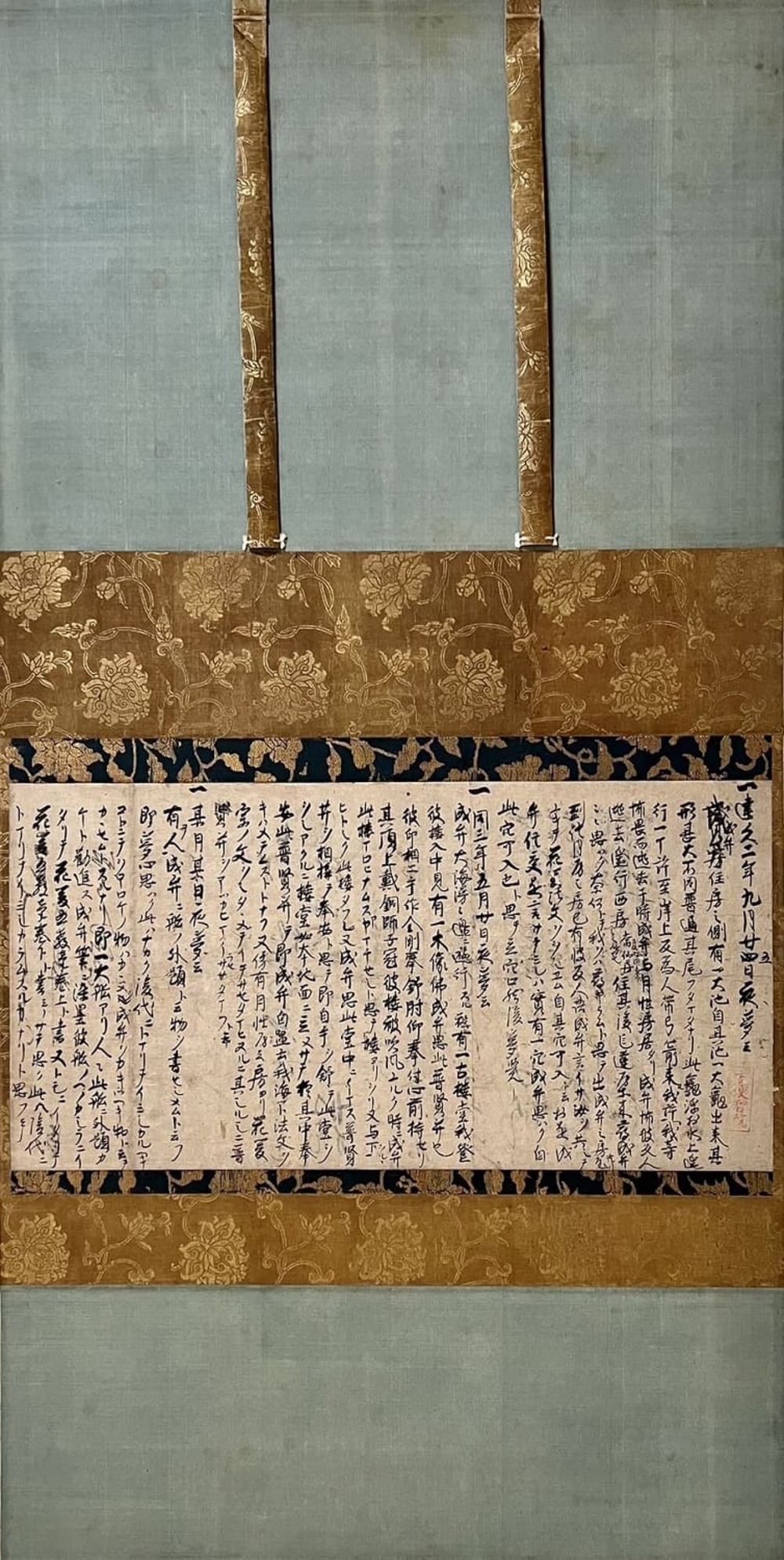

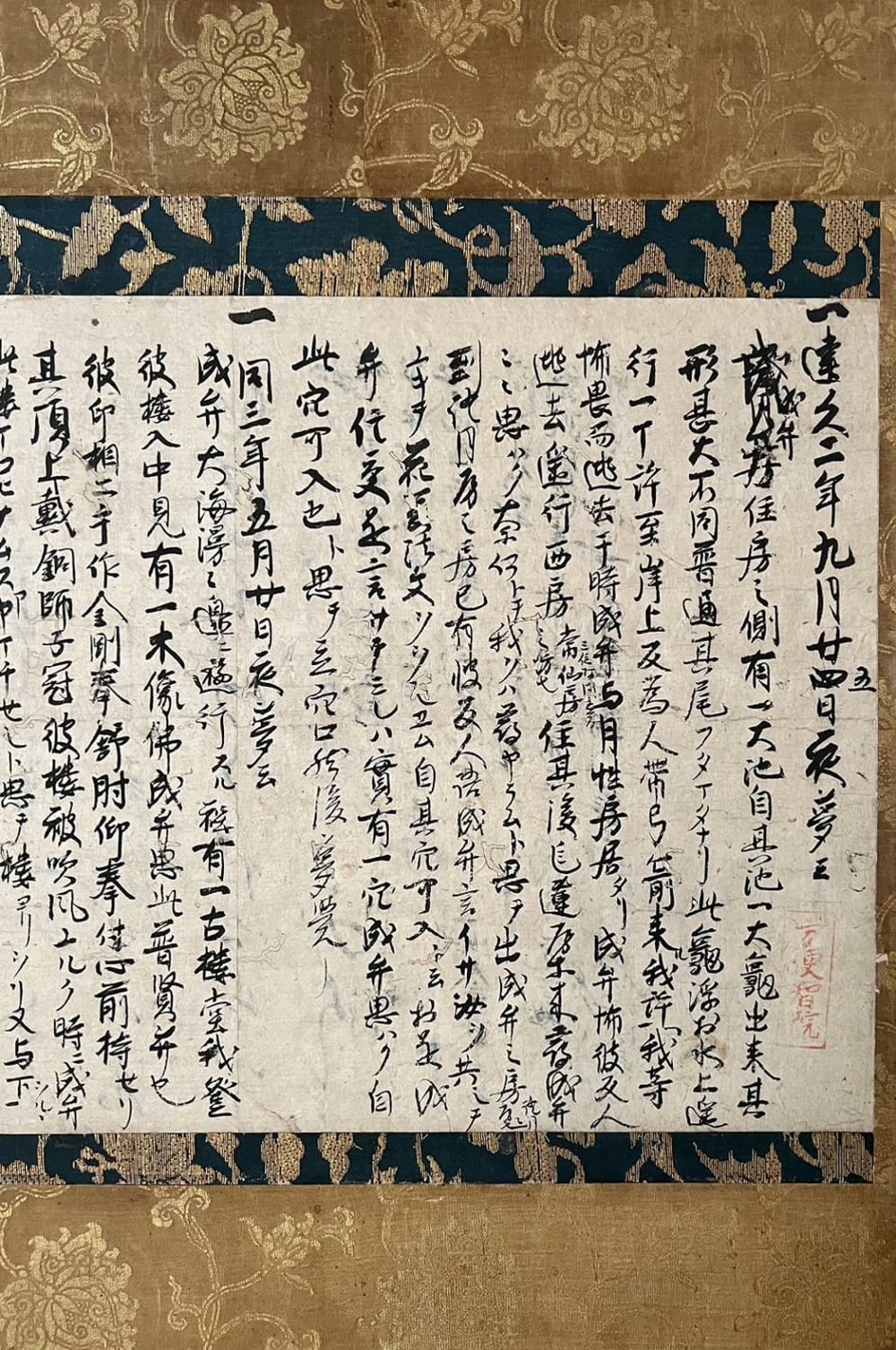

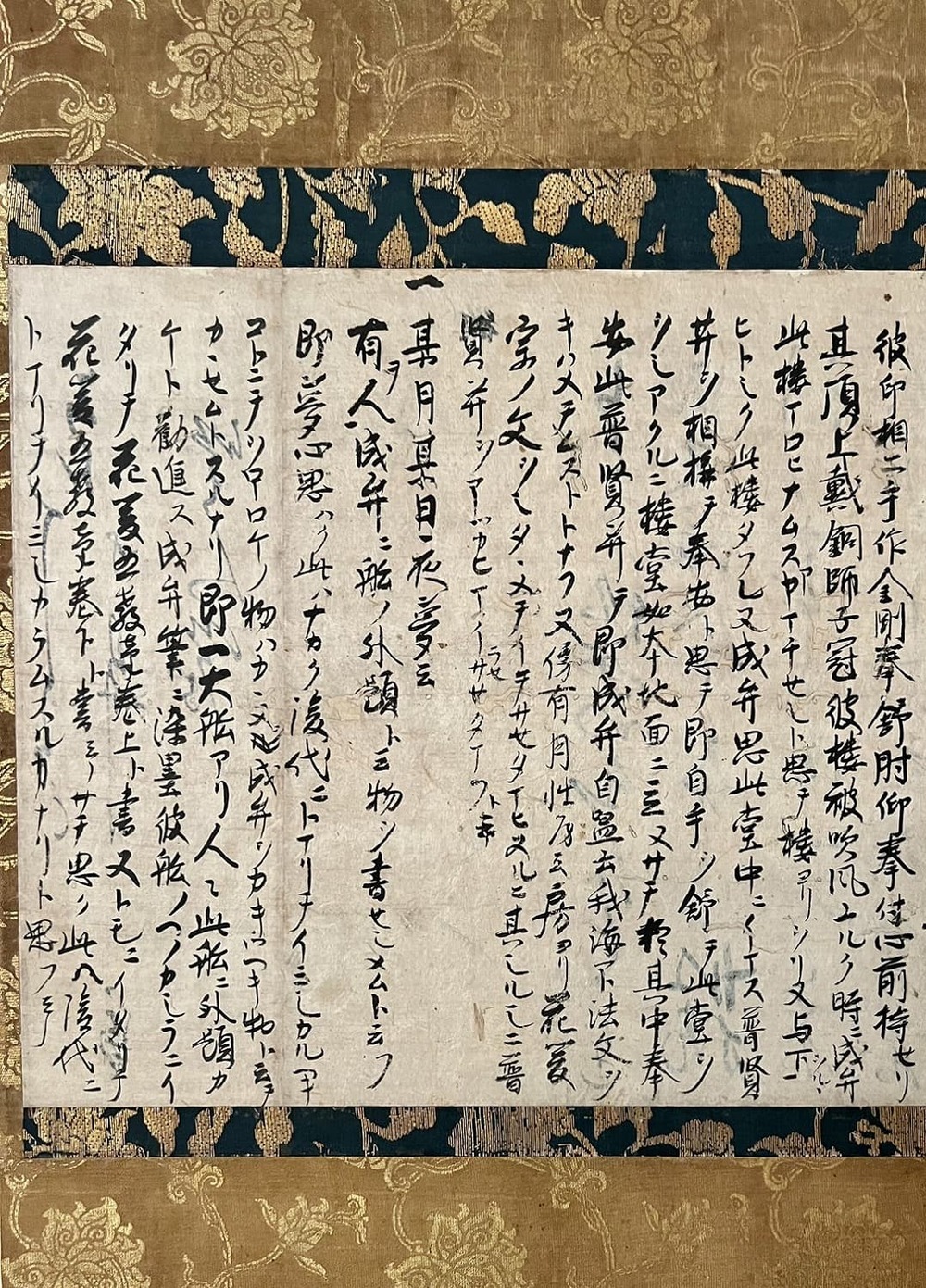

明恵上人 夢記

紙本 30.9cm×60.5cm 箱入

華厳宗・明恵上人が建久2年(1191年)から寛喜3年(1231年)の約40年にわたって自ら見た夢を書き記した日記を「夢記」という。

本作品は建久2年と記された、現存する夢記の中において最も初期にあたる日記。

明恵上人 夢記

明恵上人 夢記

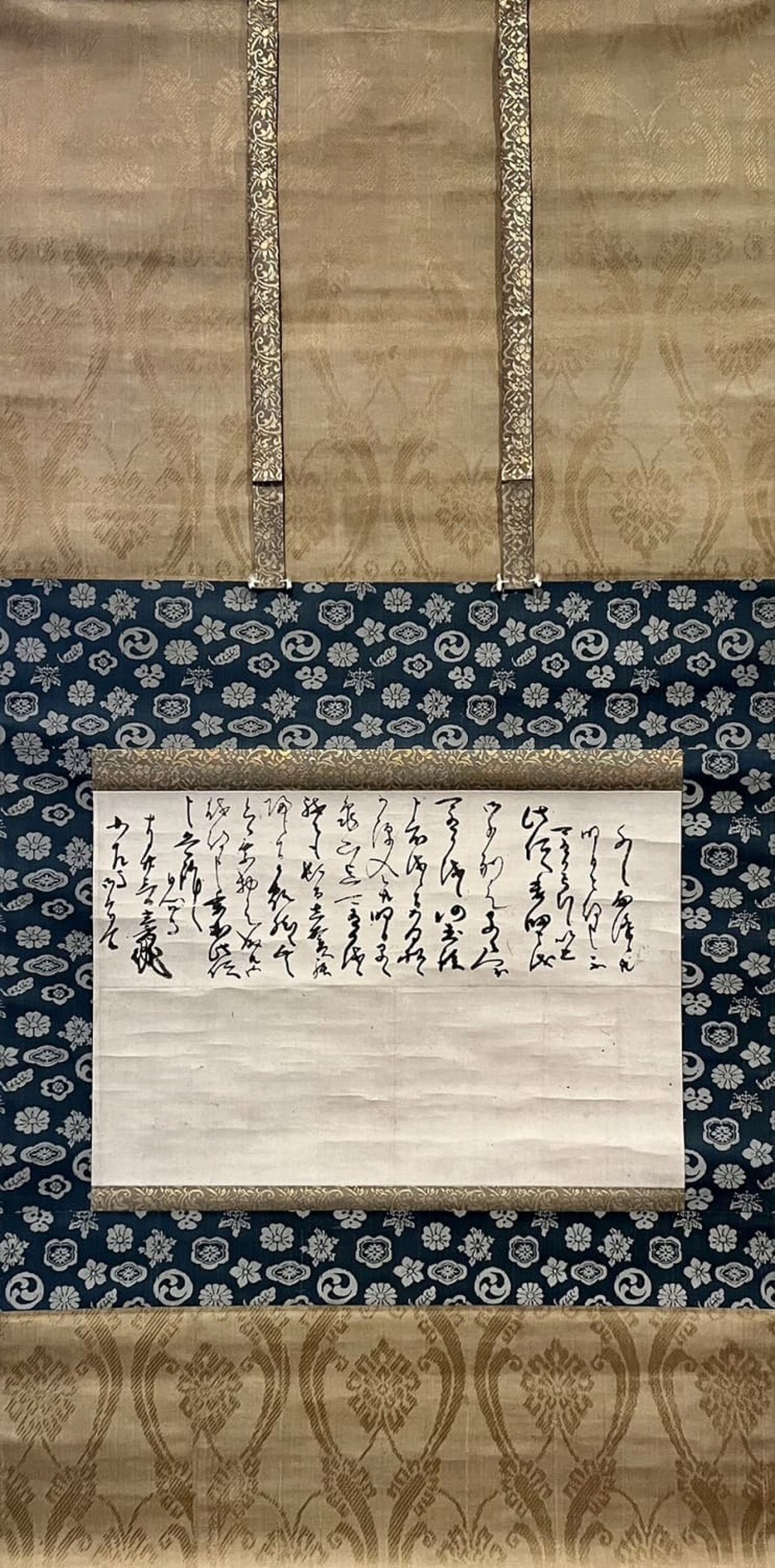

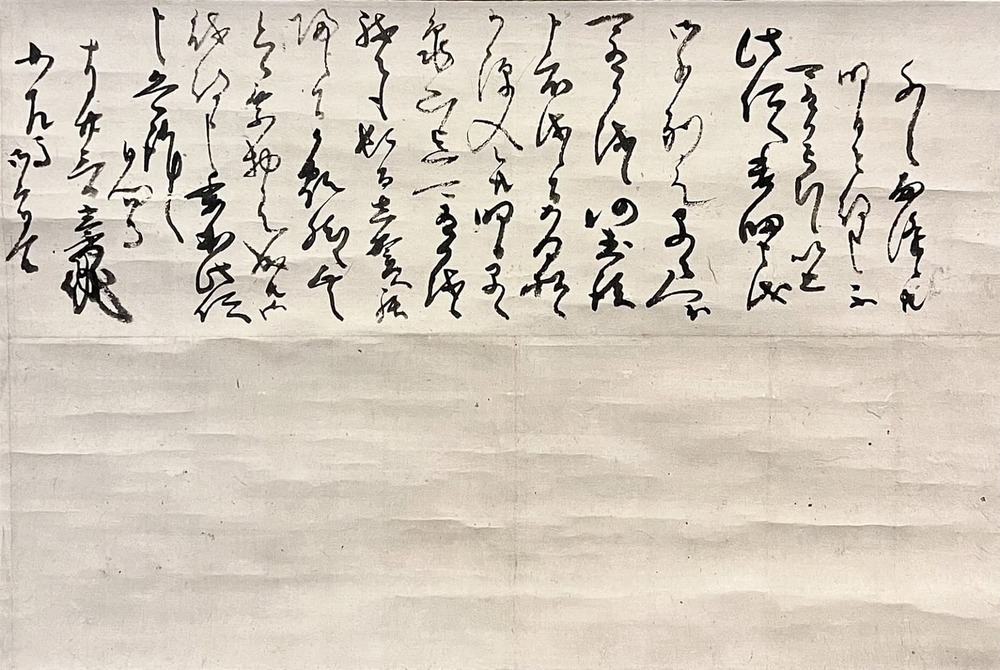

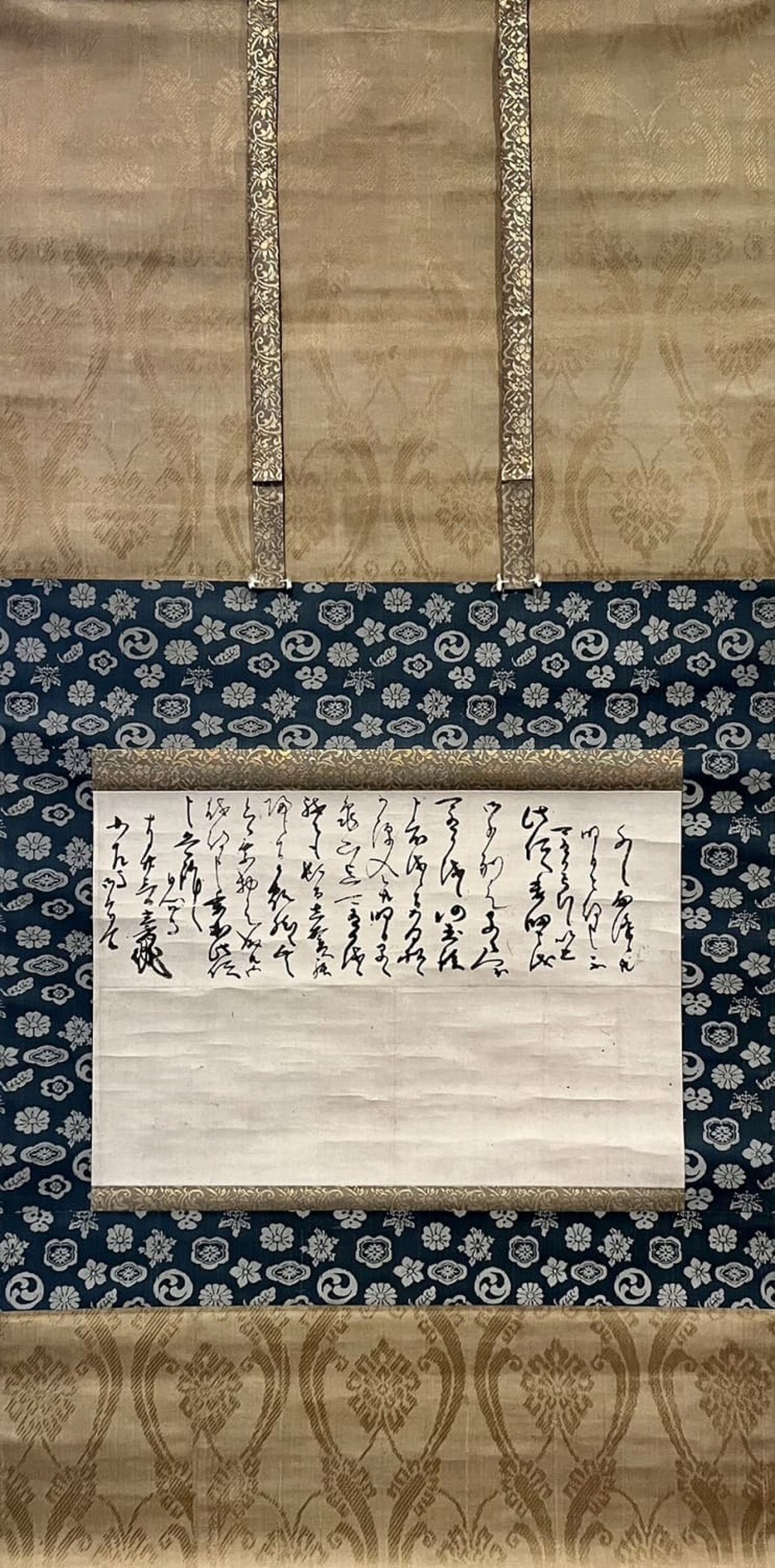

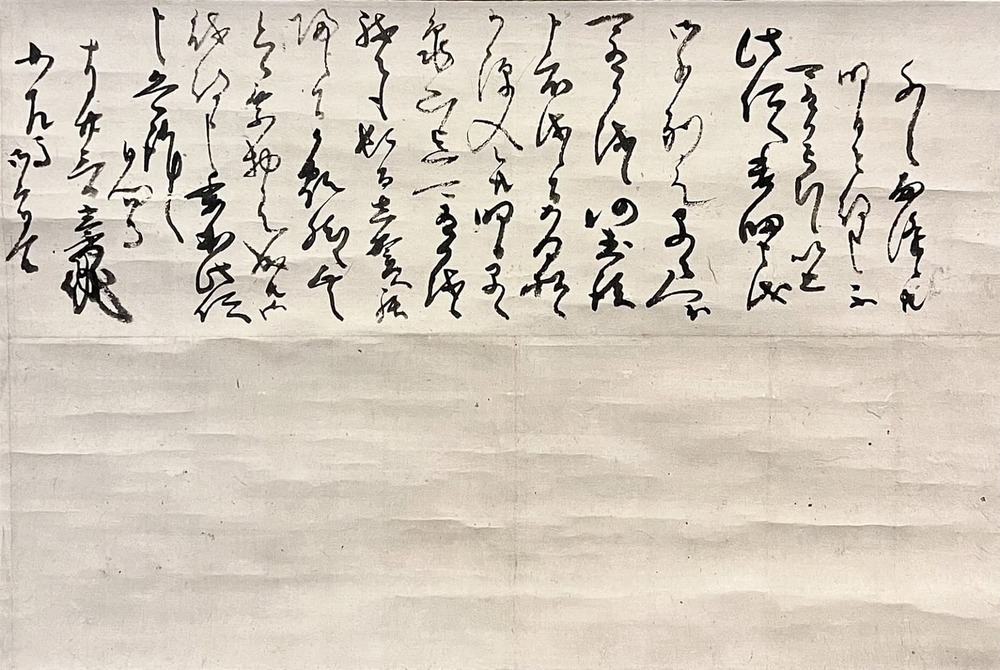

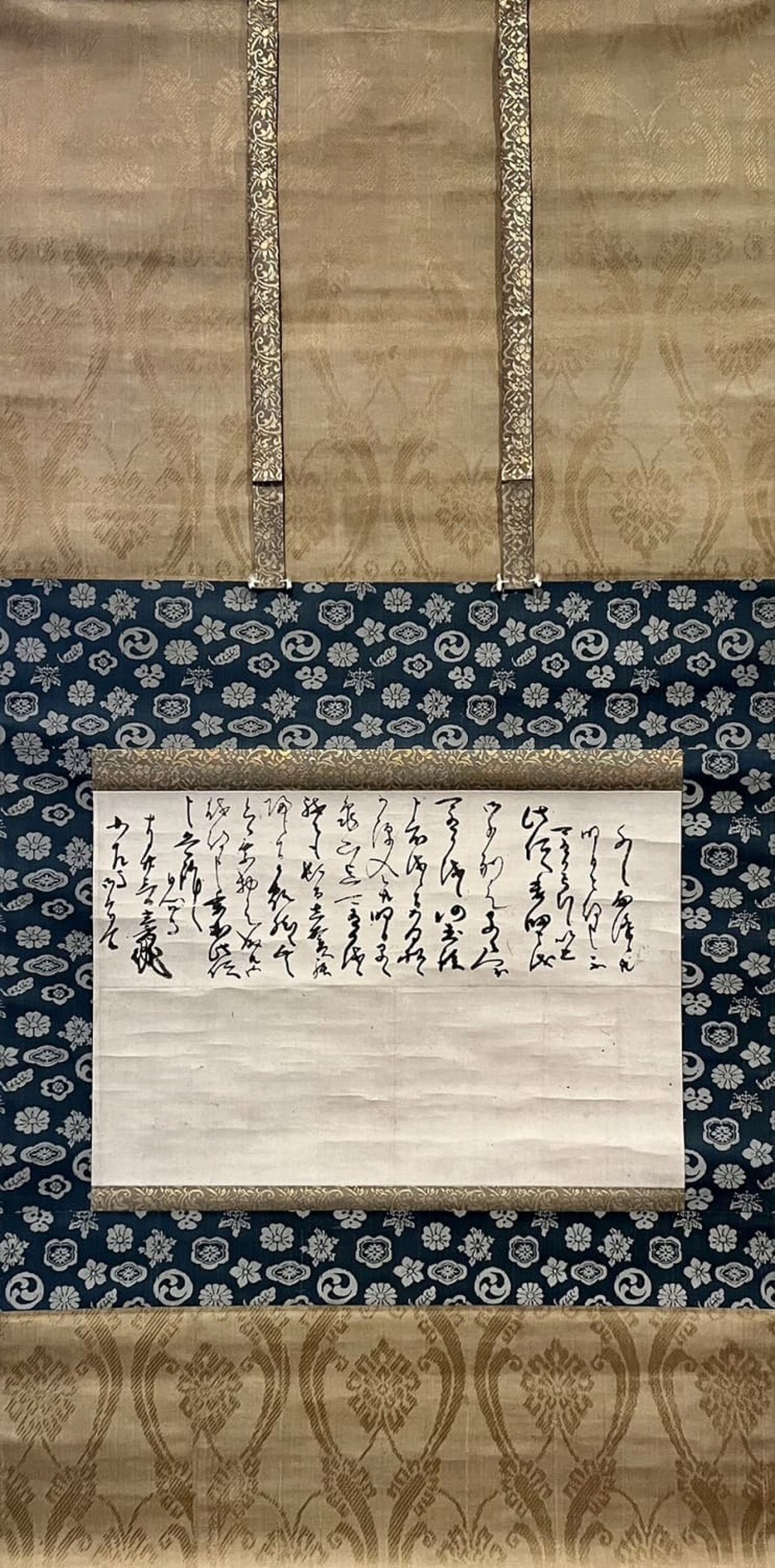

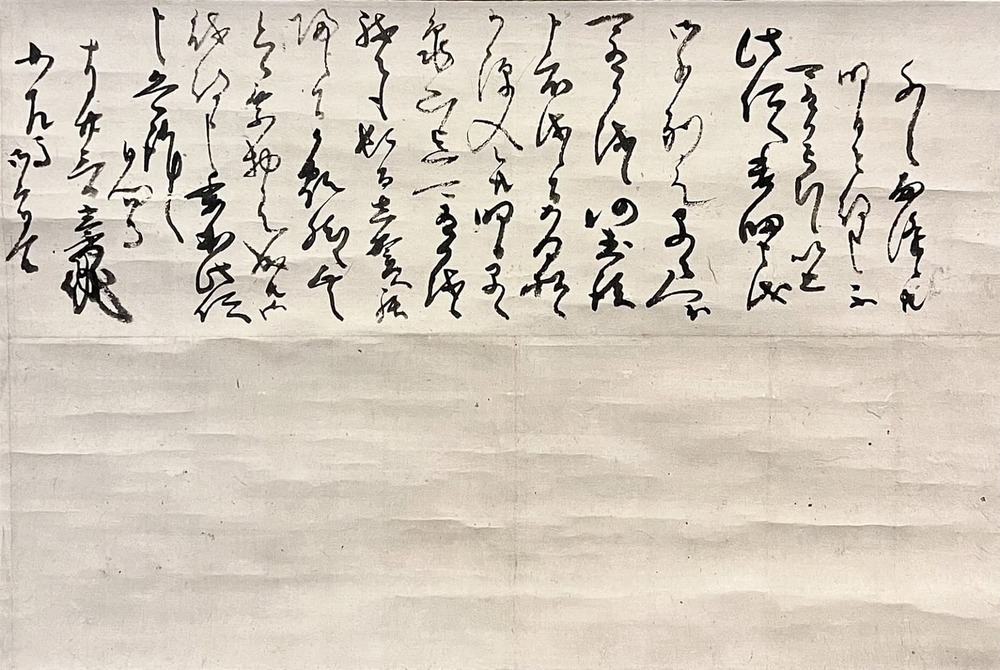

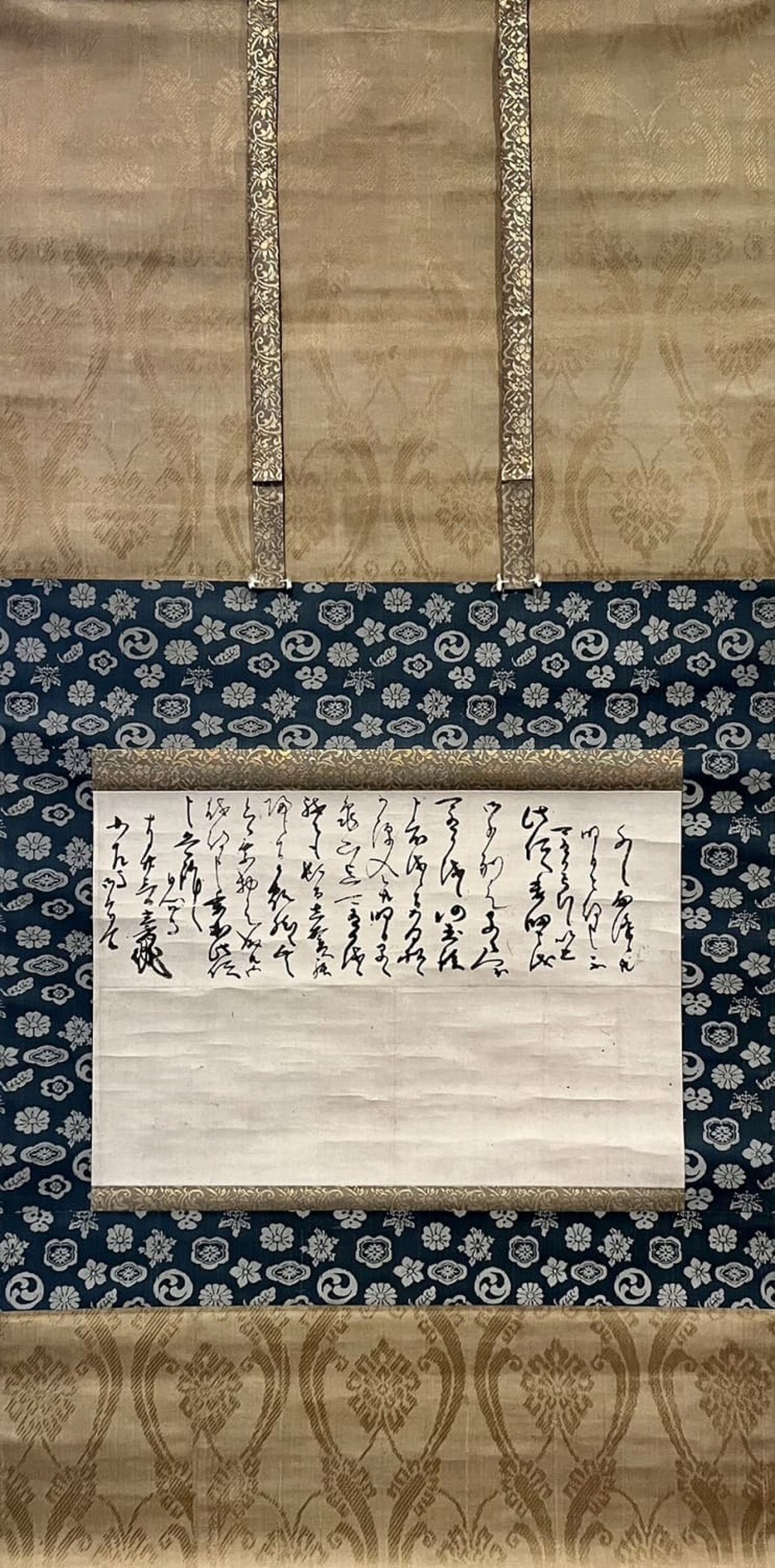

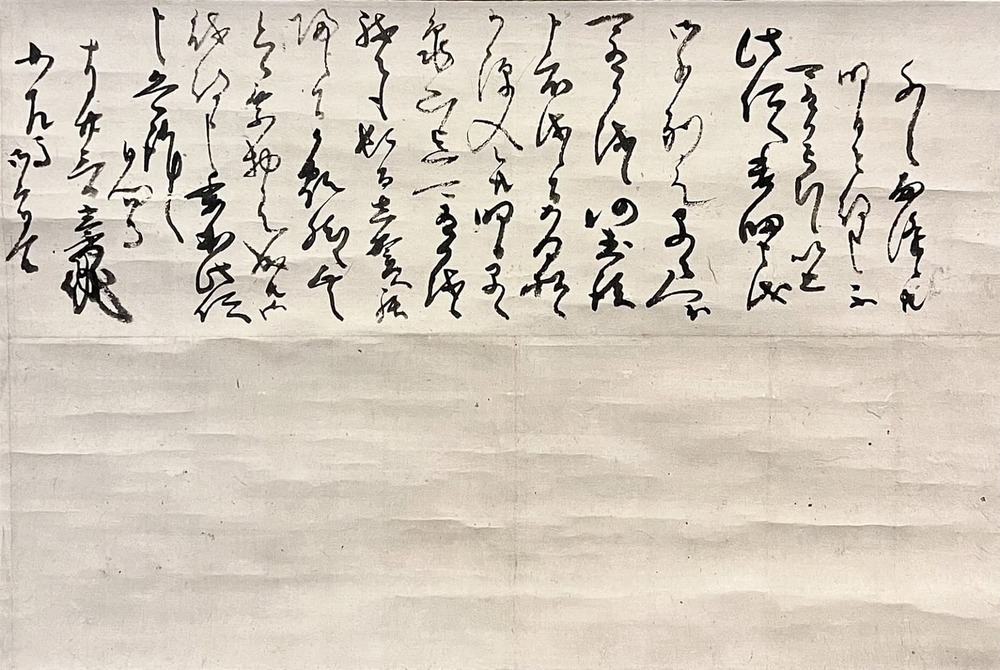

明智光秀 文書

紙本 27.3cm×41.4cm 箱入

藤田達生・福島克彦編『明智光秀 史料で読む戦国史』(八木書店)収録の134号に、宛所が同じ「小左馬 御宿所」、の文書がある。

宛名の「小左馬」は、船井郡宍人を本領とした土豪で光秀の給人(家臣)となった小畠左馬進、かつて小畠氏の子孫筋には多くの光秀書状を含む文書群が伝来していたことが知られており、本文書も内容から一連の文書である事がわかる。

光秀は小畠に、「直談したい重要案件があるので、どんなに忙しくても明日、亀山城まで来い」と伝え、

「自分はすぐに志賀(坂本城)へ帰らなければならない。明日一日は待つ。たとえ病気が快復していなくても、乗り物に乗ってでも亀山に来い」と、強く念を押している。

光秀が亀山と坂本の間を頻繁に往来しながら領国形成にあたっていたことなどを直接示してくれる貴重な資料といえる。

明智光秀 文書

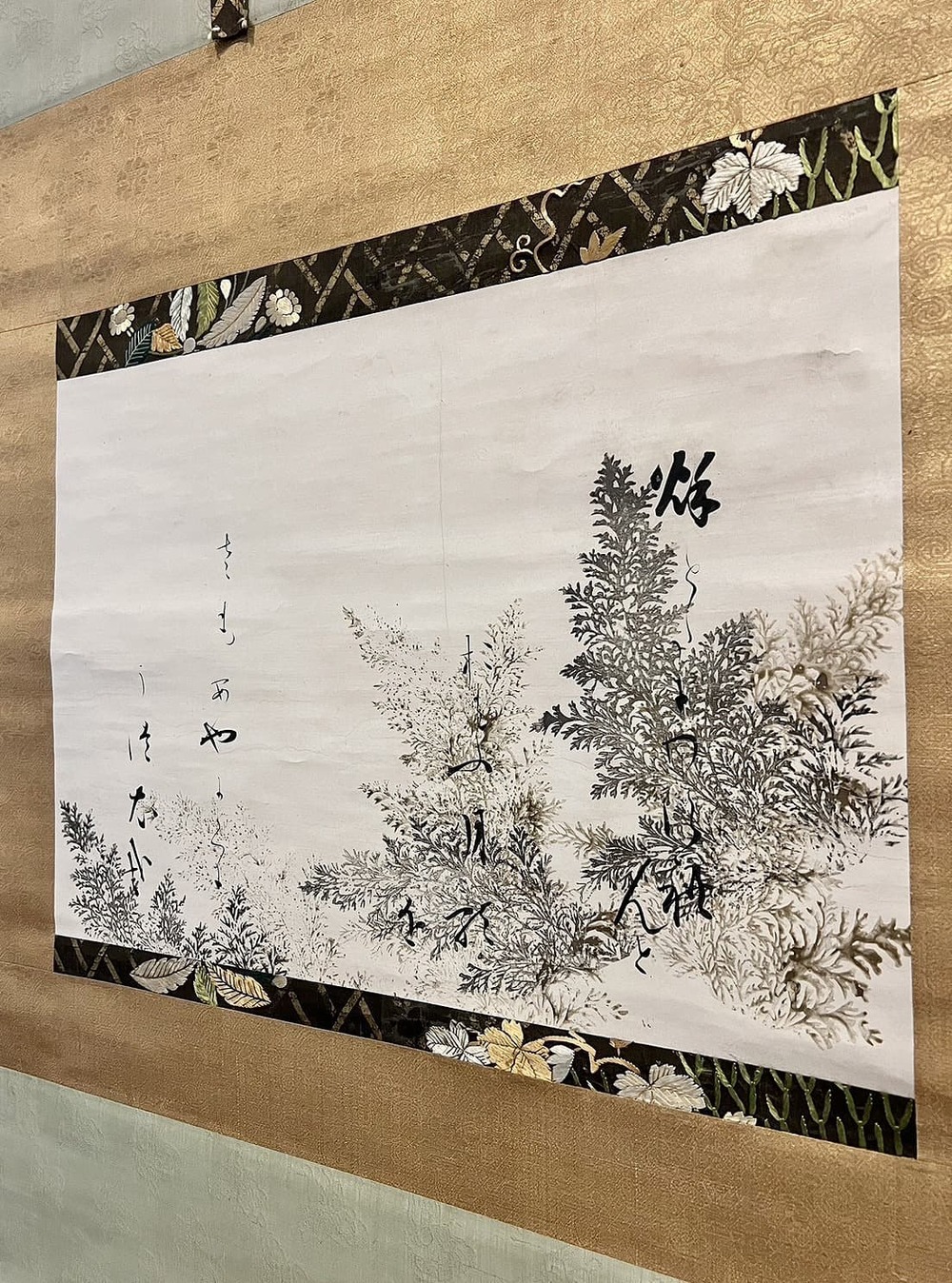

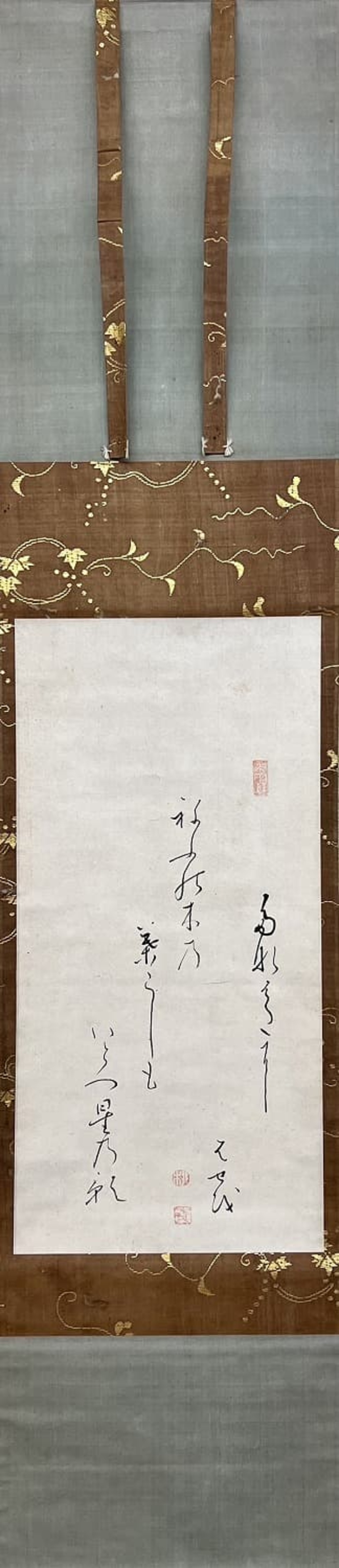

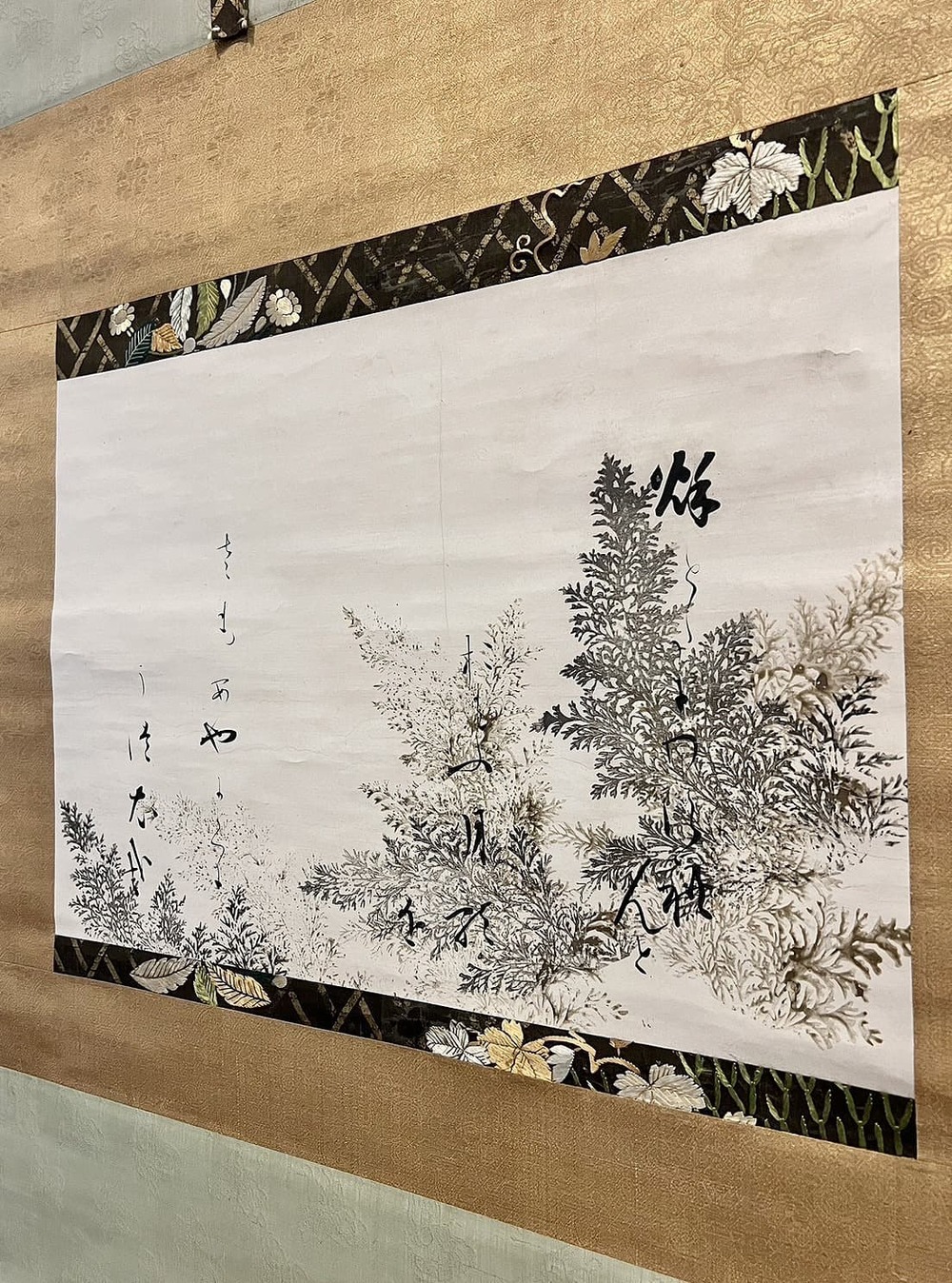

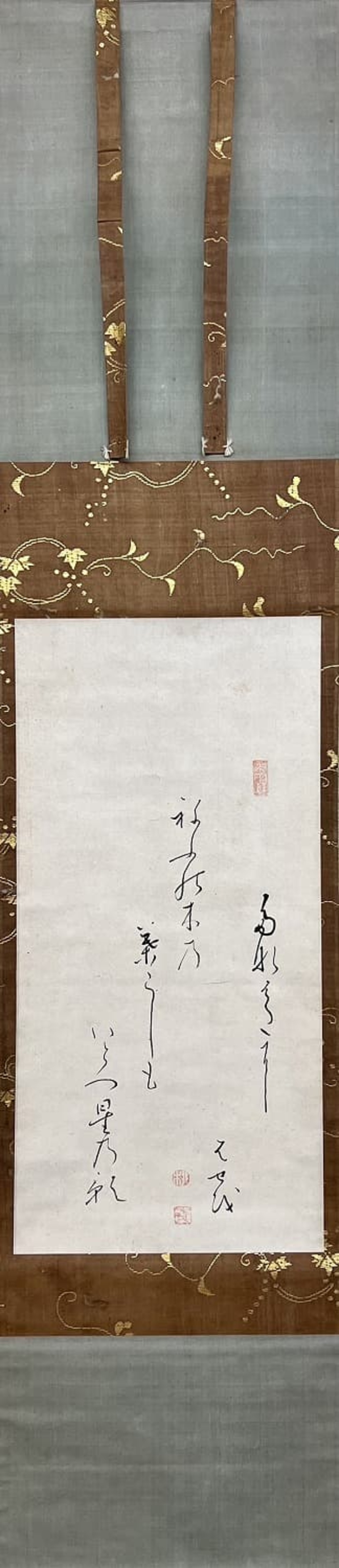

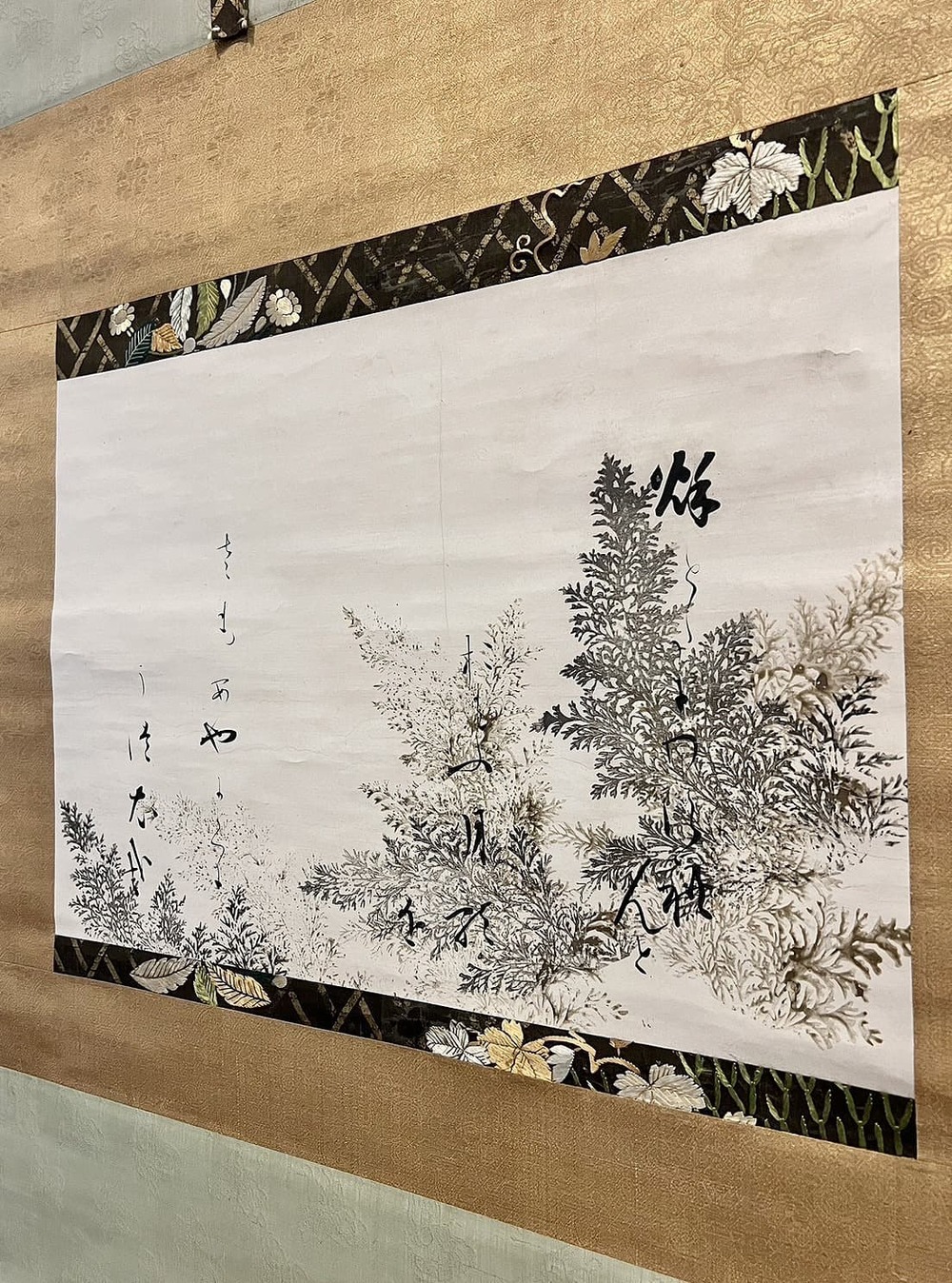

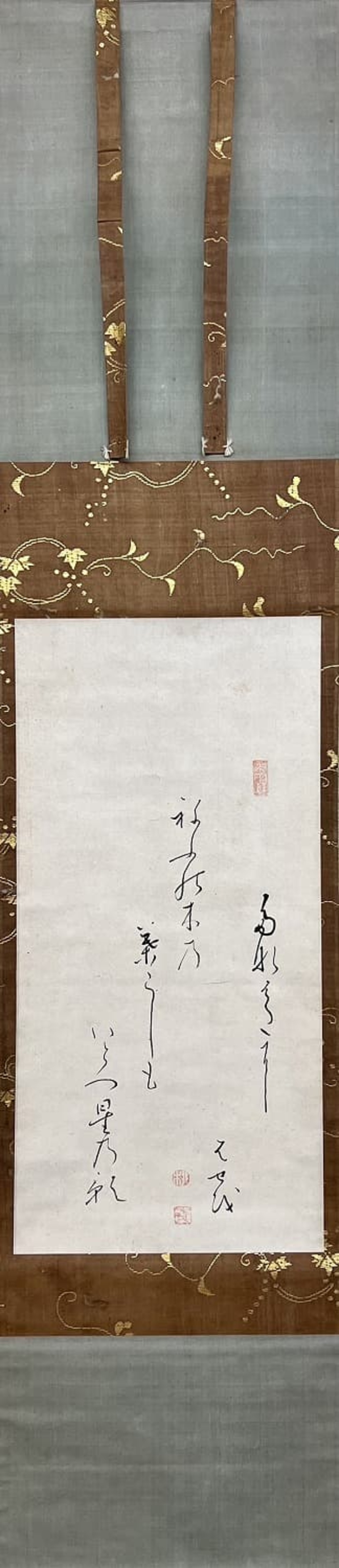

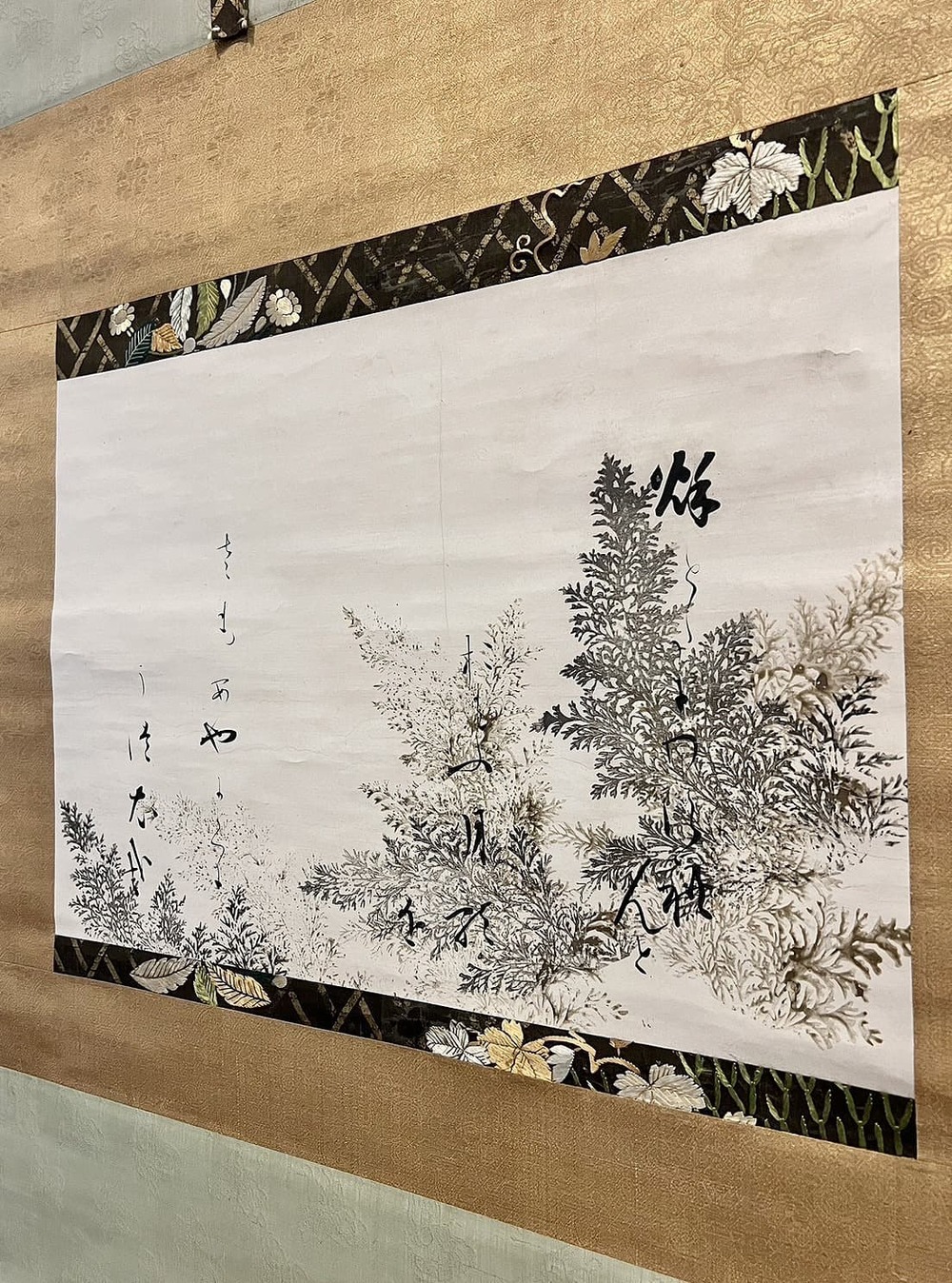

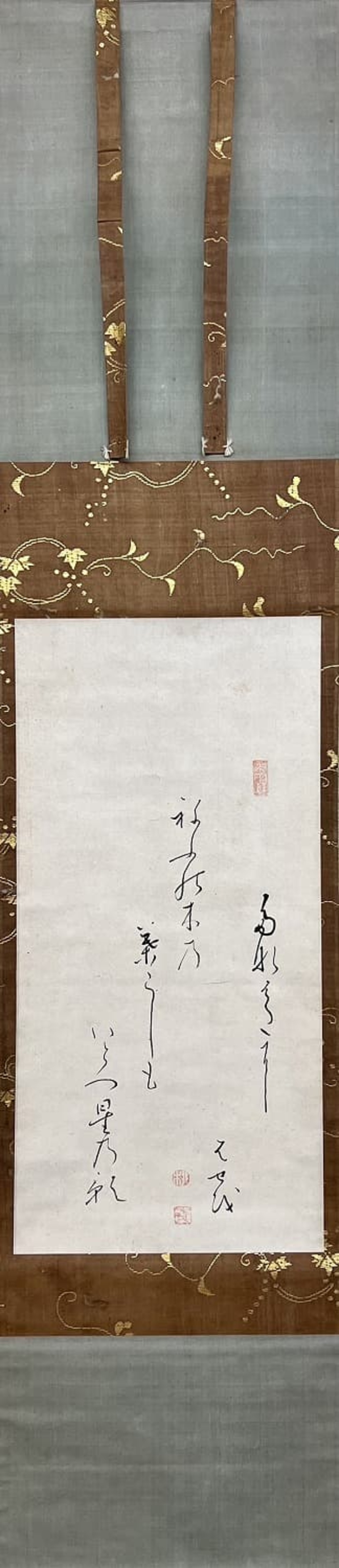

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

紙本 33.2cm×47cm 二重箱入

巻物として制作された本作品は、いつかの時代に分割され今に伝わる。

料紙は金銀下絵の大変豪華な木版刷が使われており、紙師宗二によって作られた事が付属の巻裏に押された印からわかる。

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

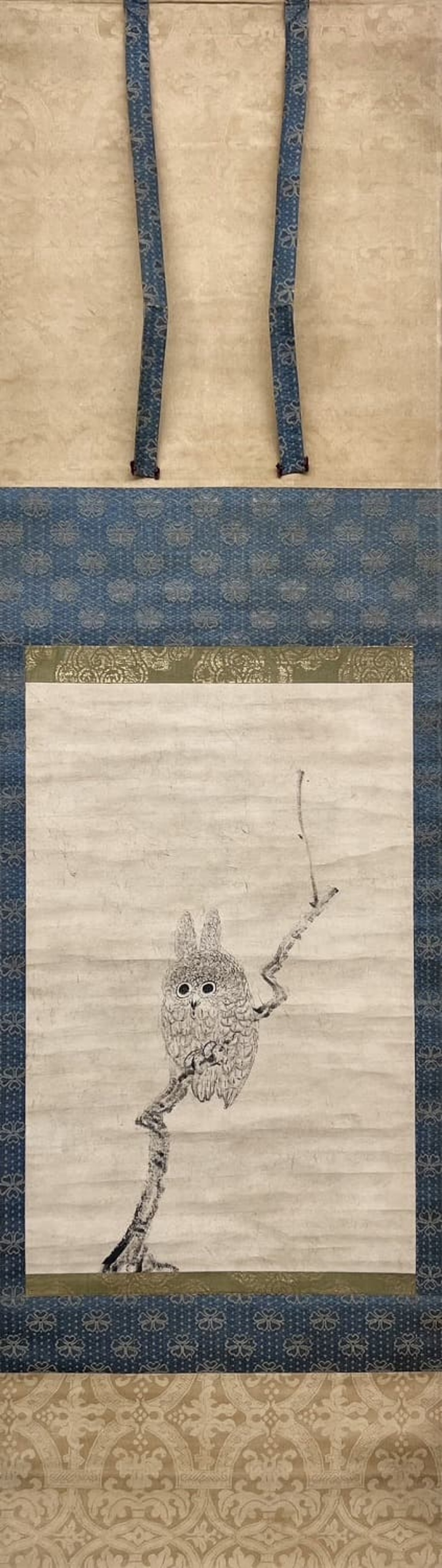

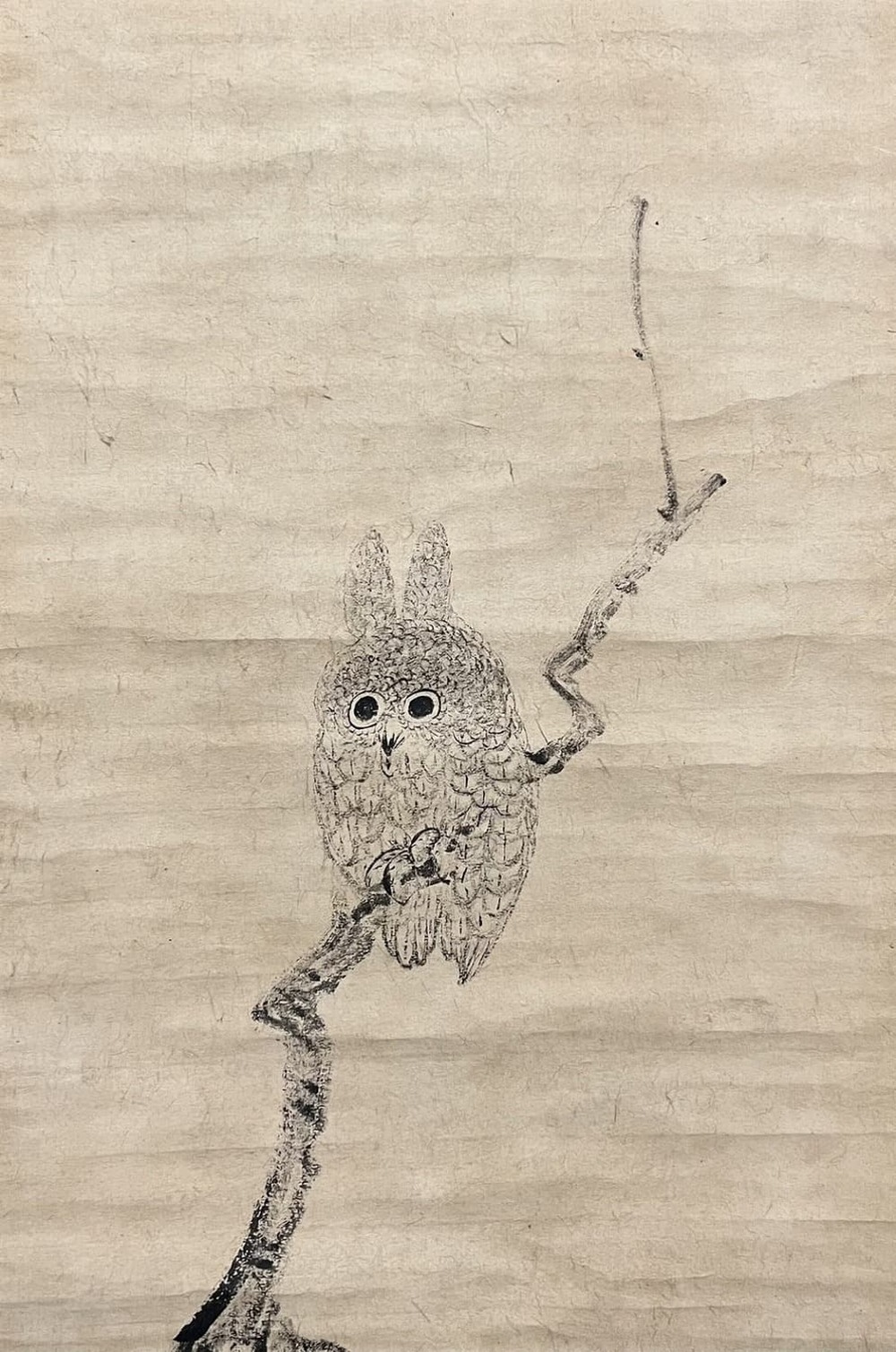

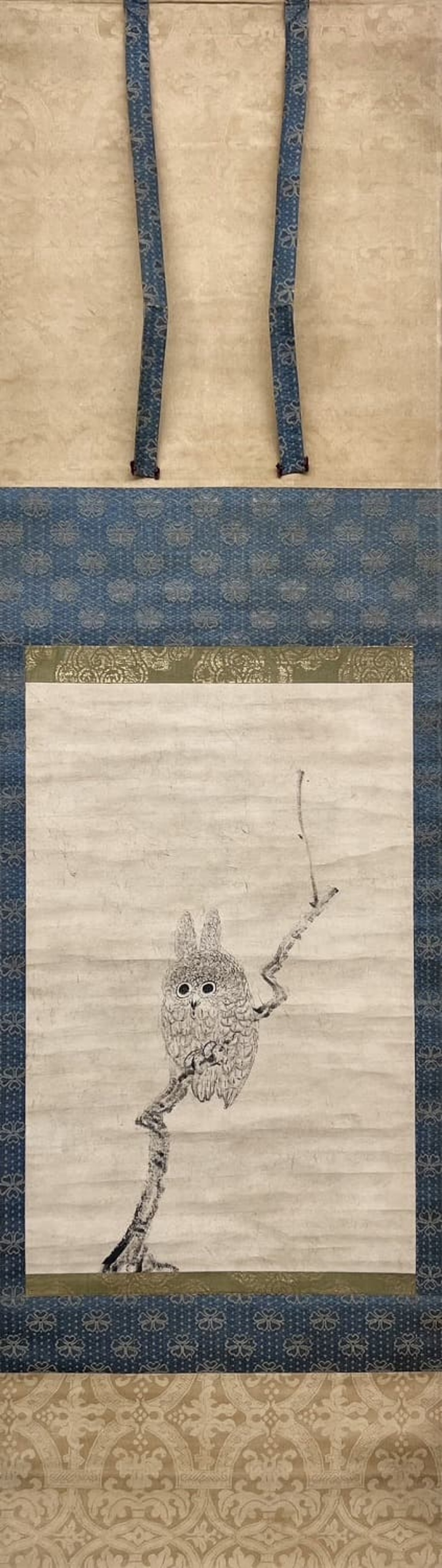

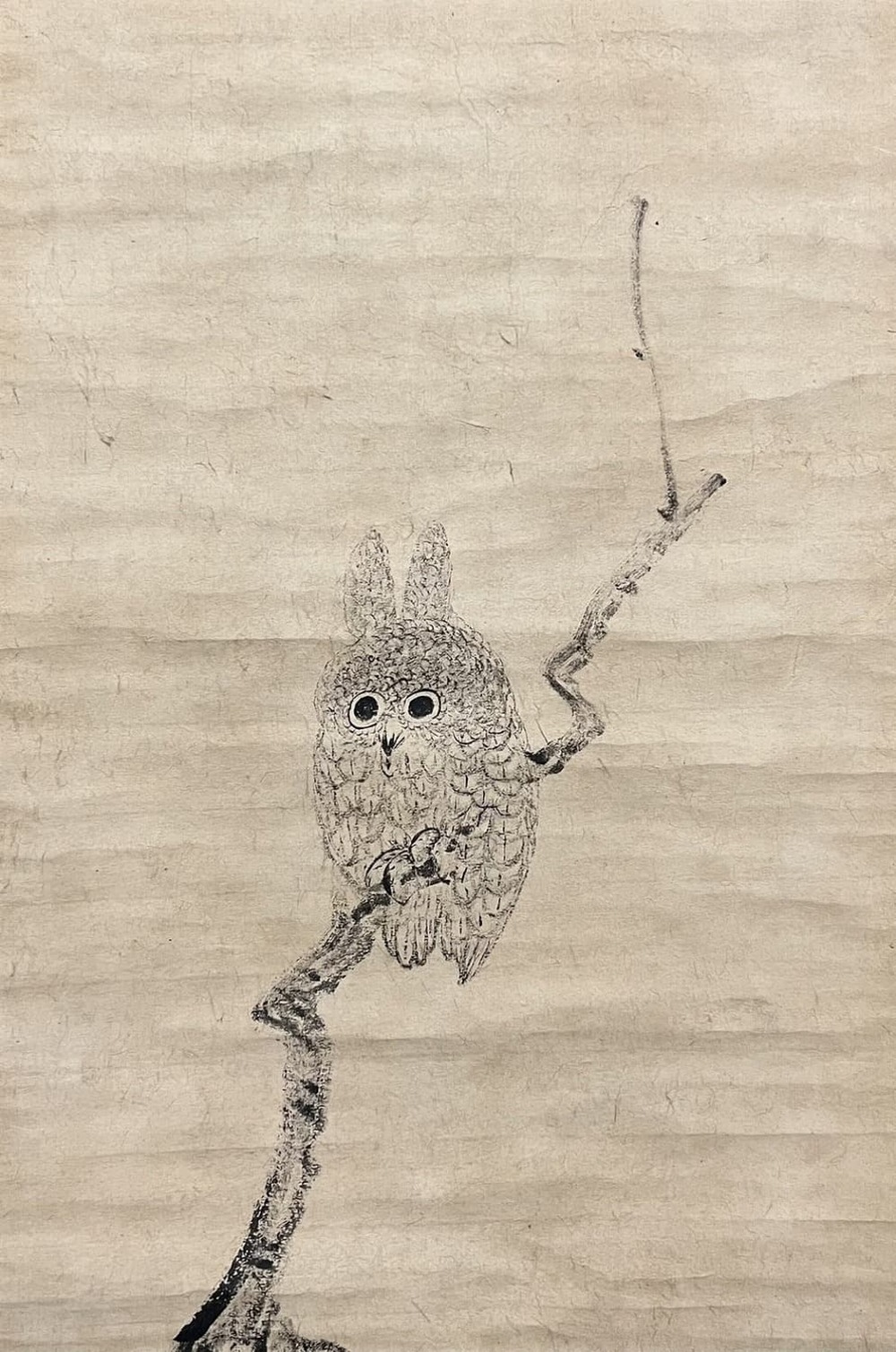

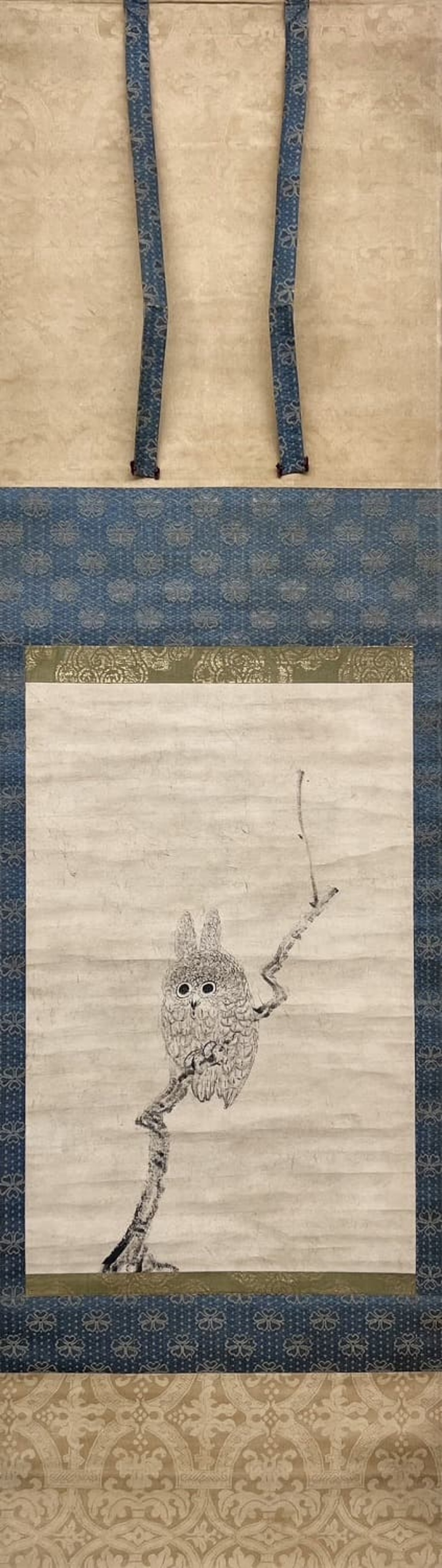

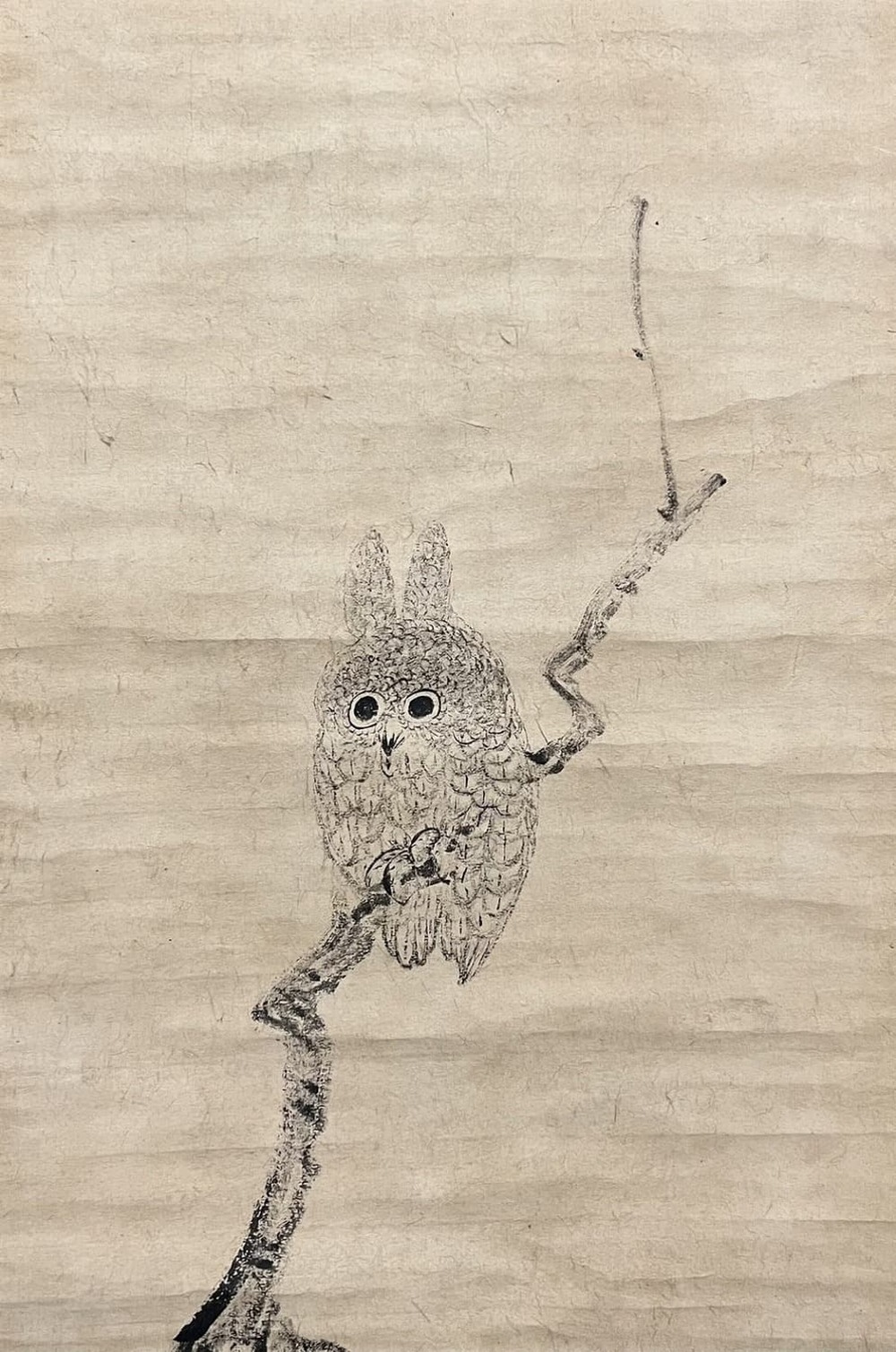

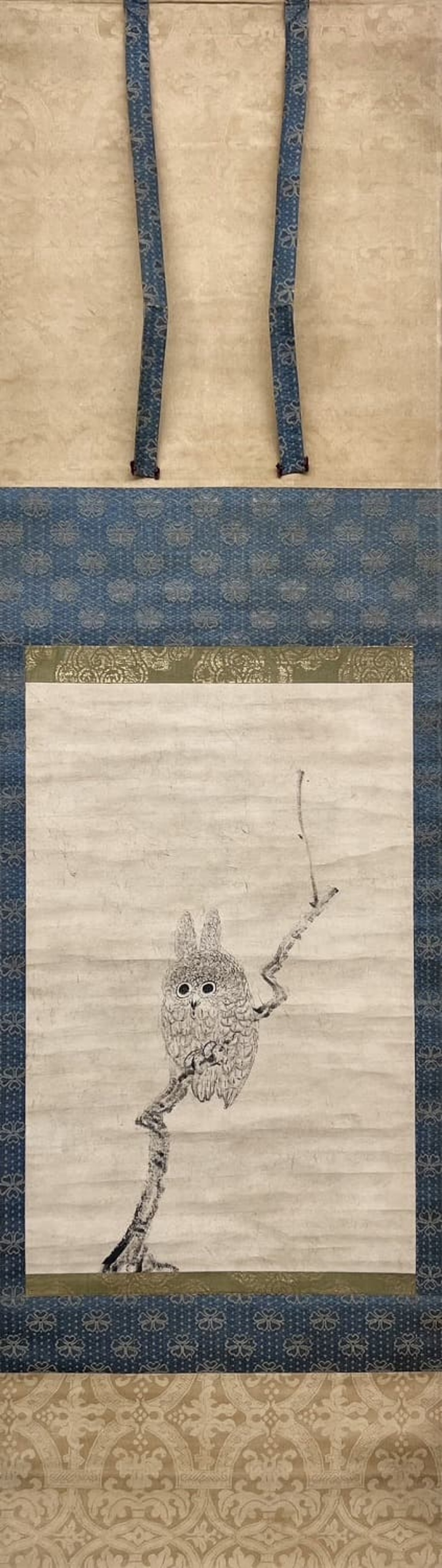

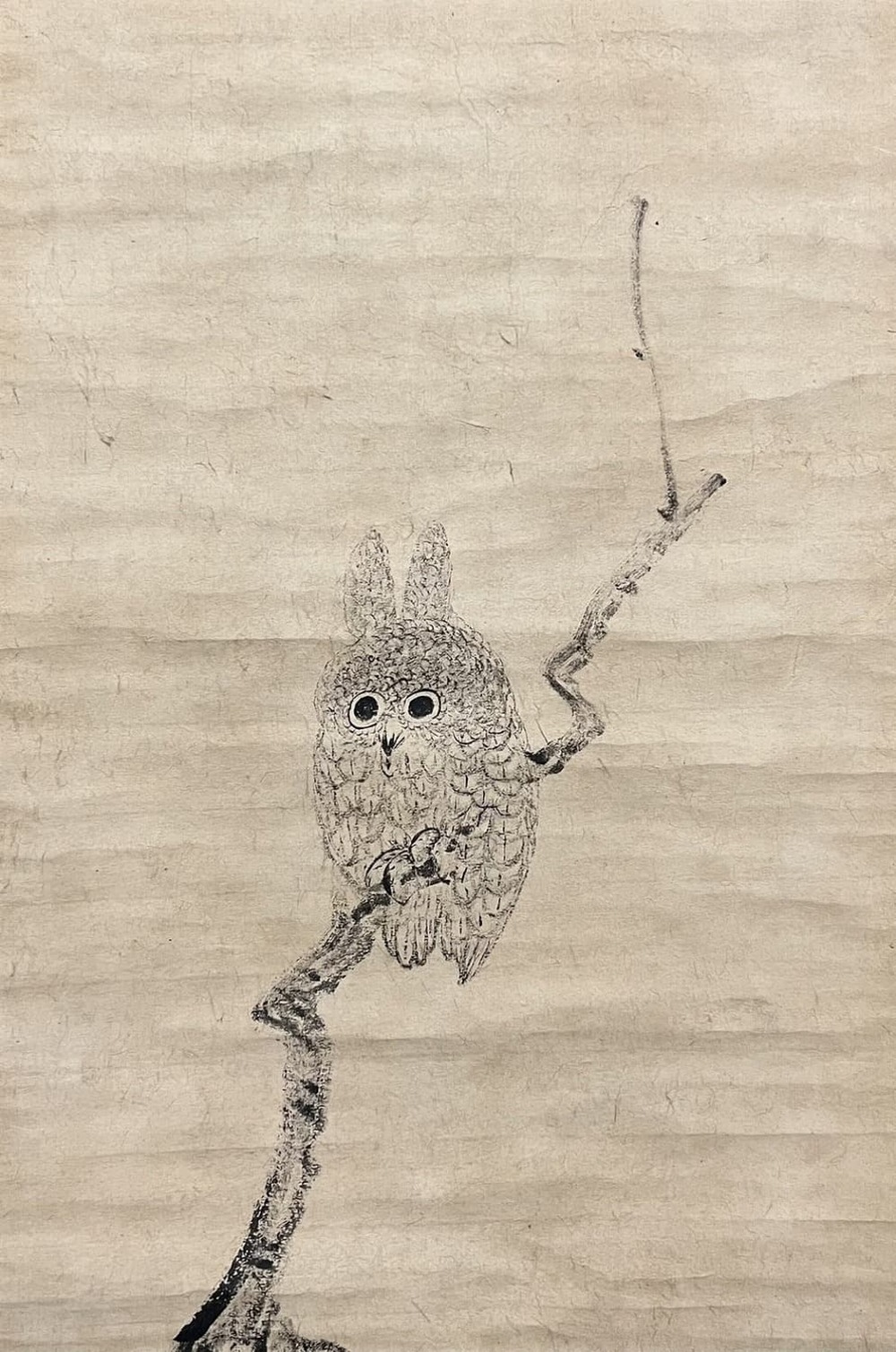

徳川家光 木兎図

紙本 46cm×30.5cm 箱入

徳川家光の描く木兎図は養源寺に伝わる作品を含め数点が知られている。

真ん丸の真っ黒い目が生き生きと描かれ、羽の一枚一枚を細かく描写している事が特徴となっている。

本作品もまたそれらの特徴をしっかりとおさえており、細部まで丹念に描き込まれている。

徳川家光 木兎図

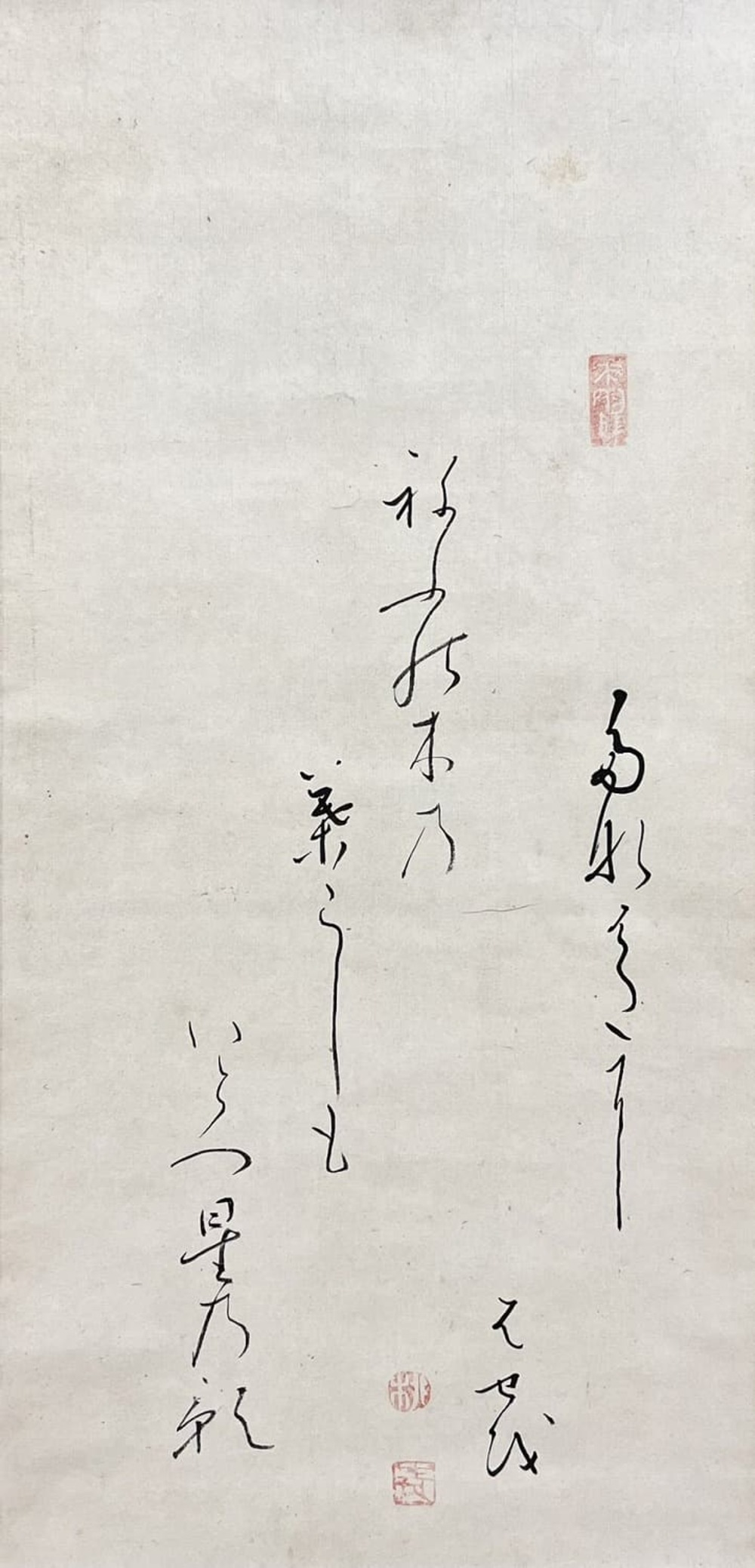

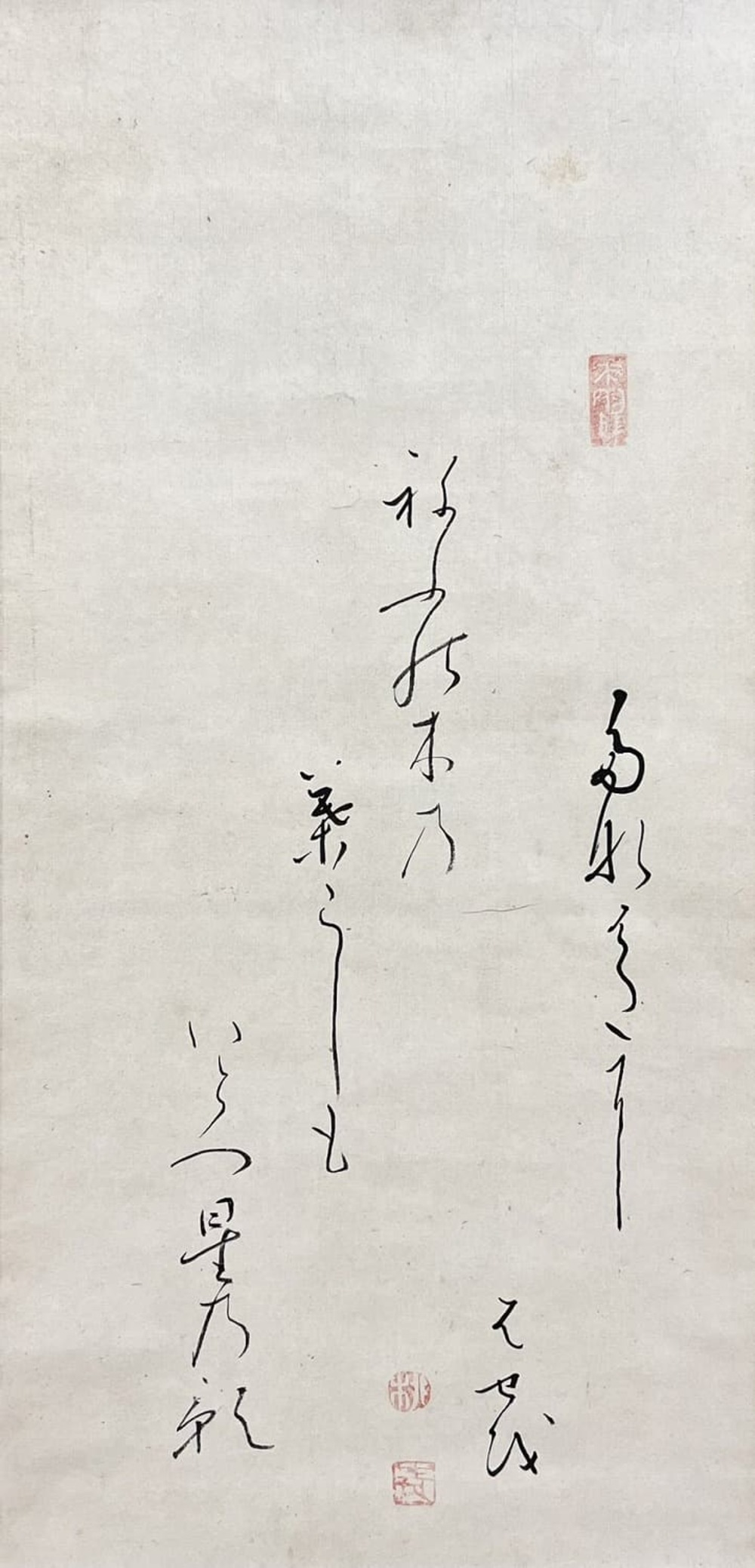

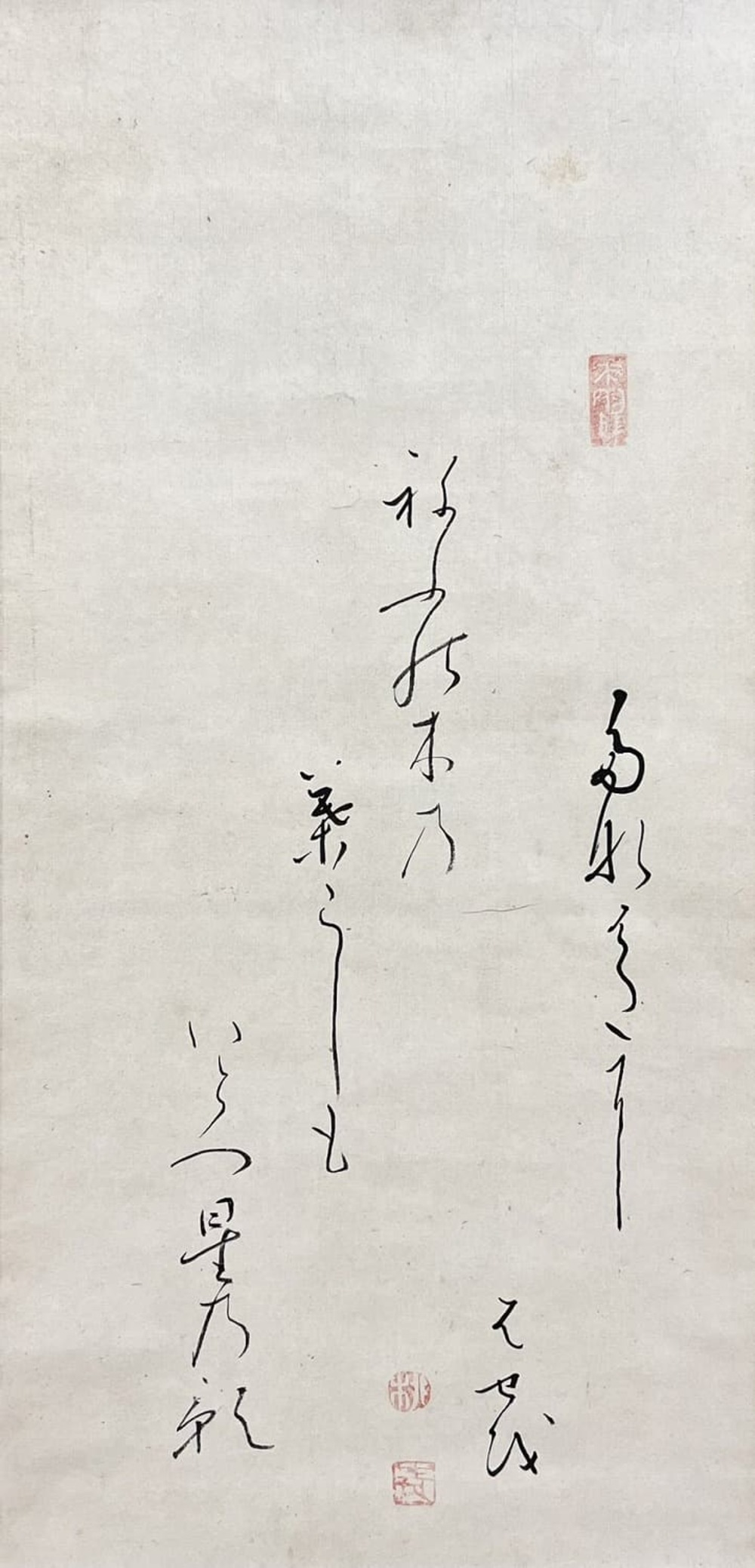

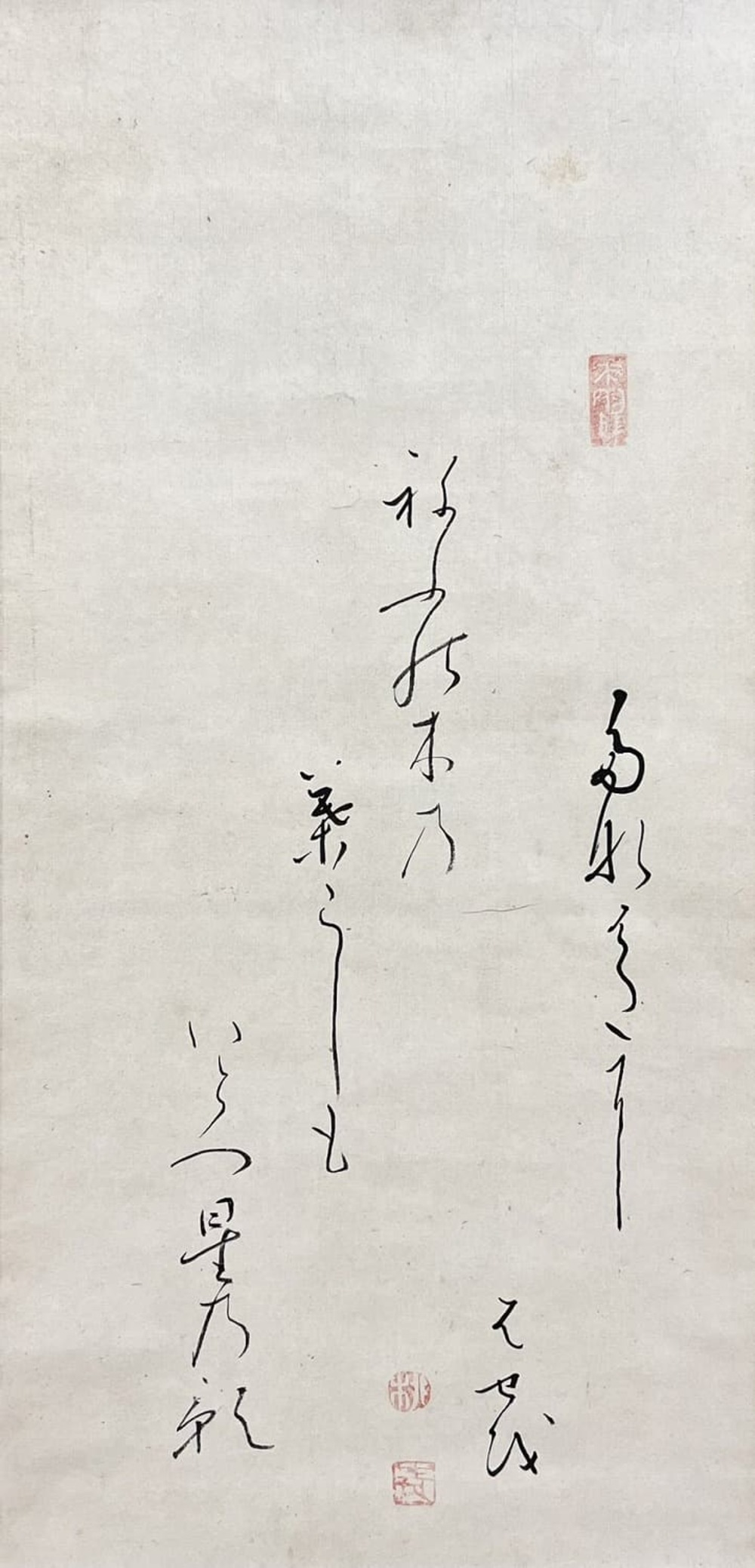

松尾芭蕉 「ねぶの木の」発句懐紙

紙本 46.3cm×22.5cm 二重箱入

「芭蕉全図譜」所載品

たなばたに

ねぶの木の

葉ごしも

いとへ星の影

句は元禄4年6月編集終了の「猿蓑」所載。

前年の七夕ごろの作と考えられる。(芭蕉全図譜解説より抜粋)

松尾芭蕉 「ねぶの木の」発句懐紙

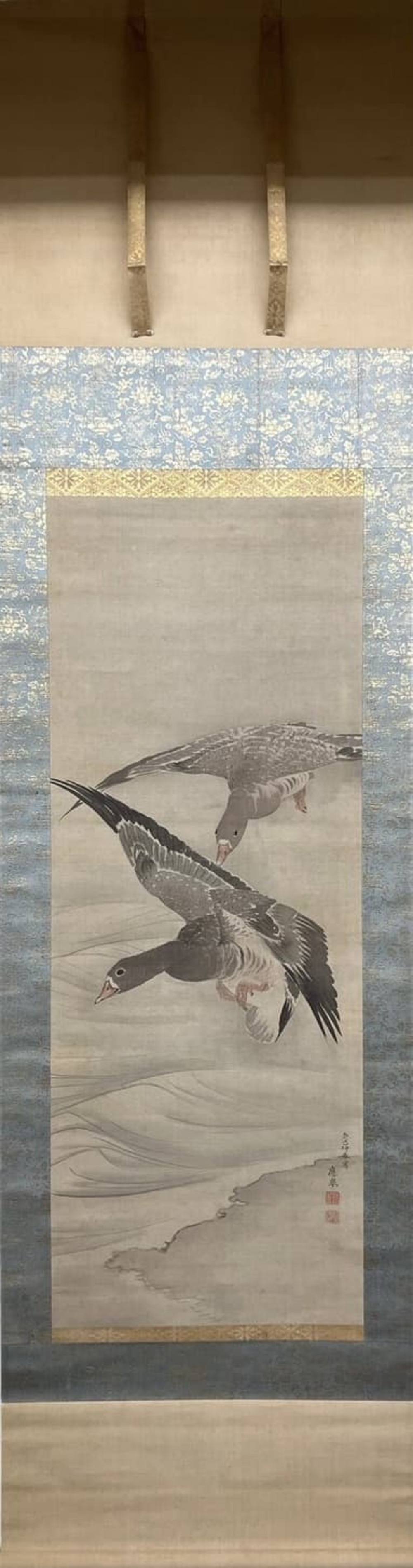

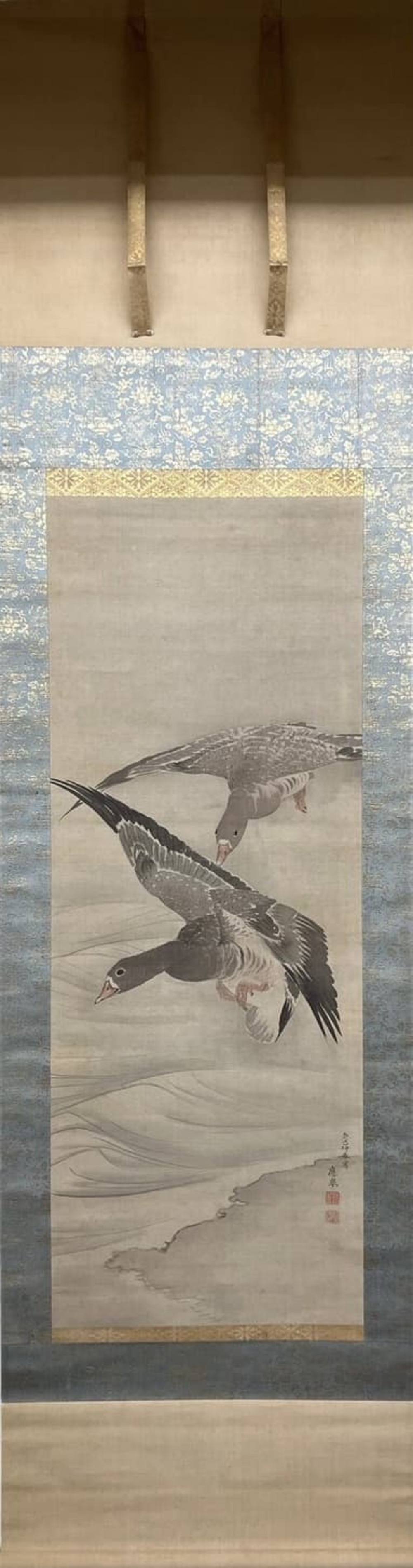

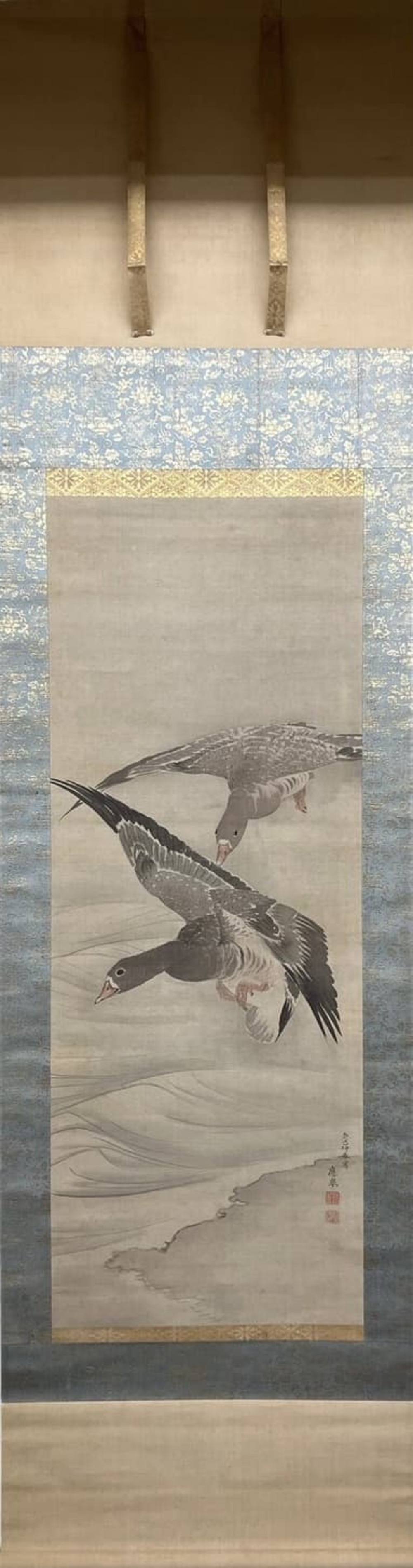

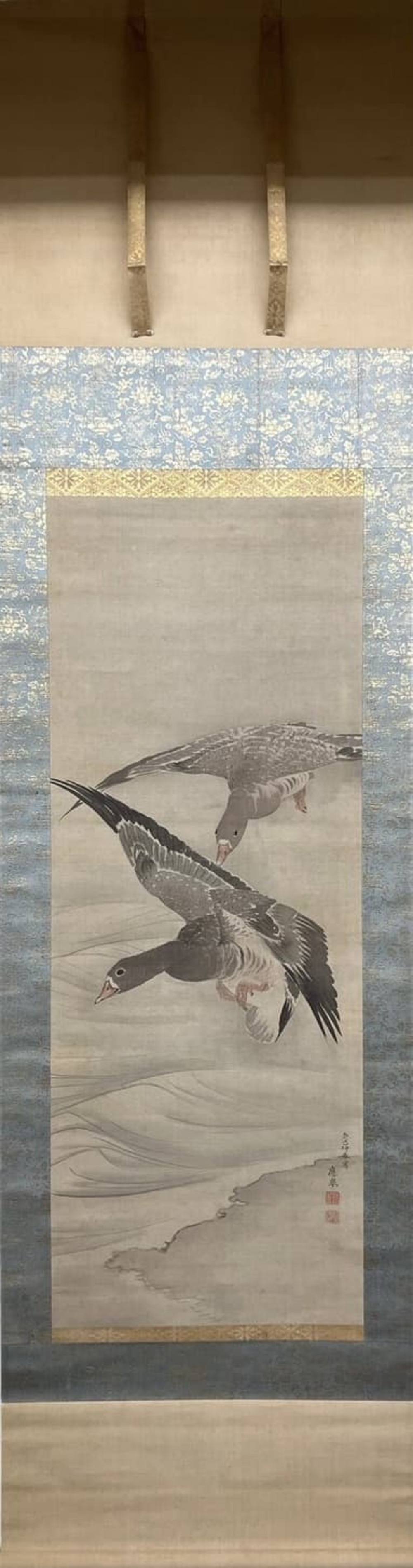

円山応挙 水上雁図

絹本 109.8cm×41.6cm

「円山応挙画集」京都新聞社所載品

本作品はパトロンであった伊勢の小津家の為に描かれた。

書かれた年期から安永2年(1773年)に描かれたとわかる。

水辺に降り立つ水鳥の一瞬の様子を描いた本作品は写生を重視した応挙の真骨頂といえる。

円山応挙 水上雁図

円山応挙 水上雁図

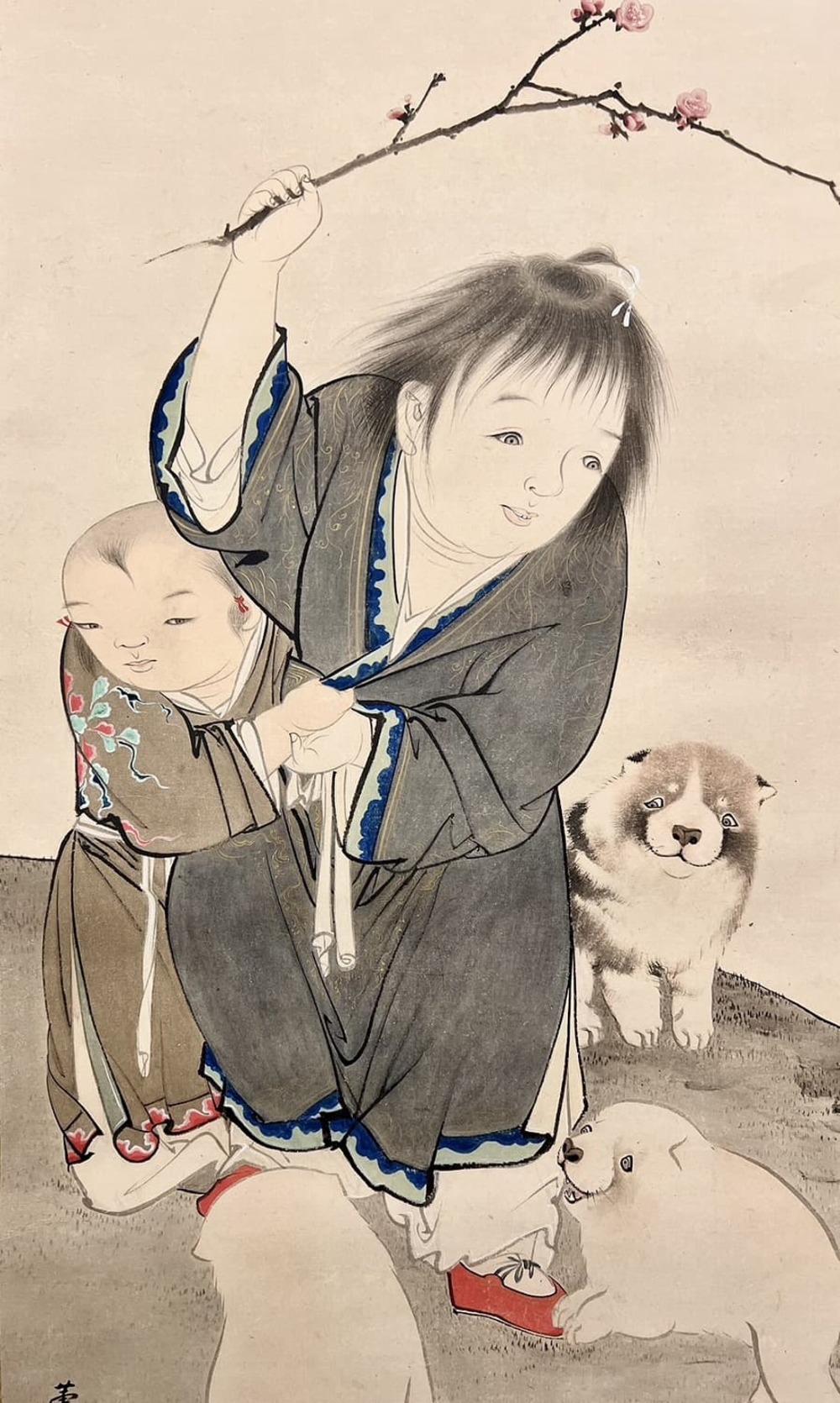

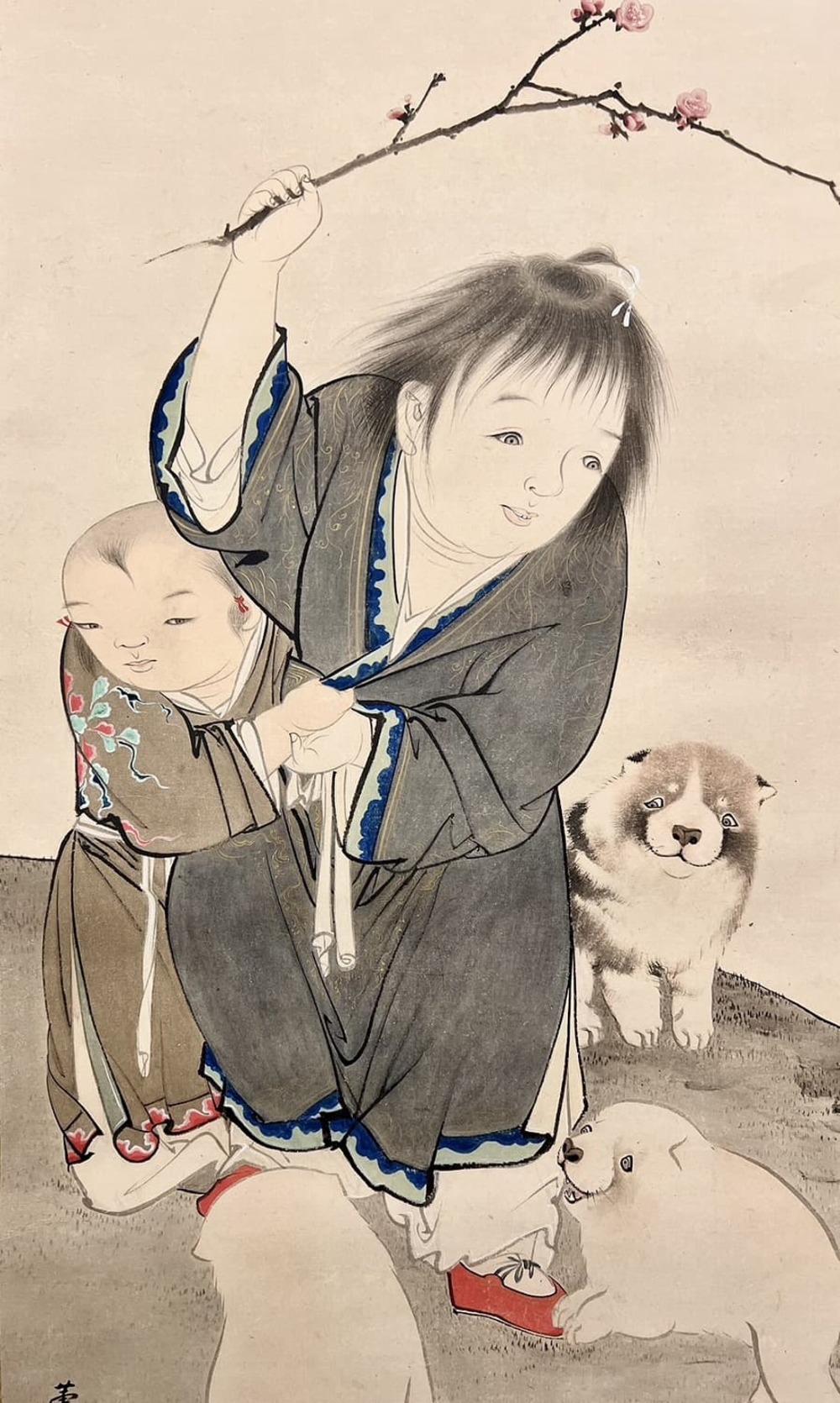

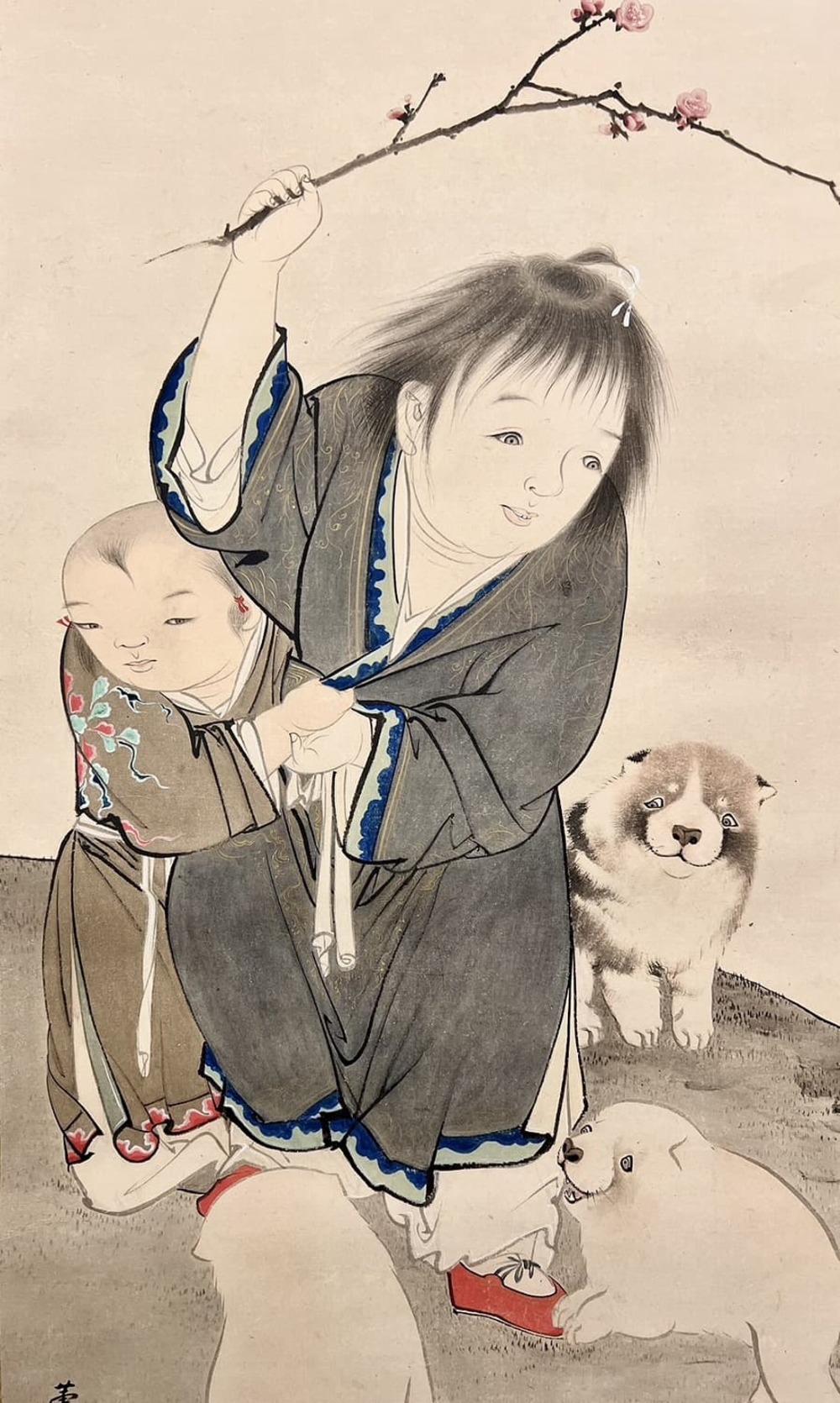

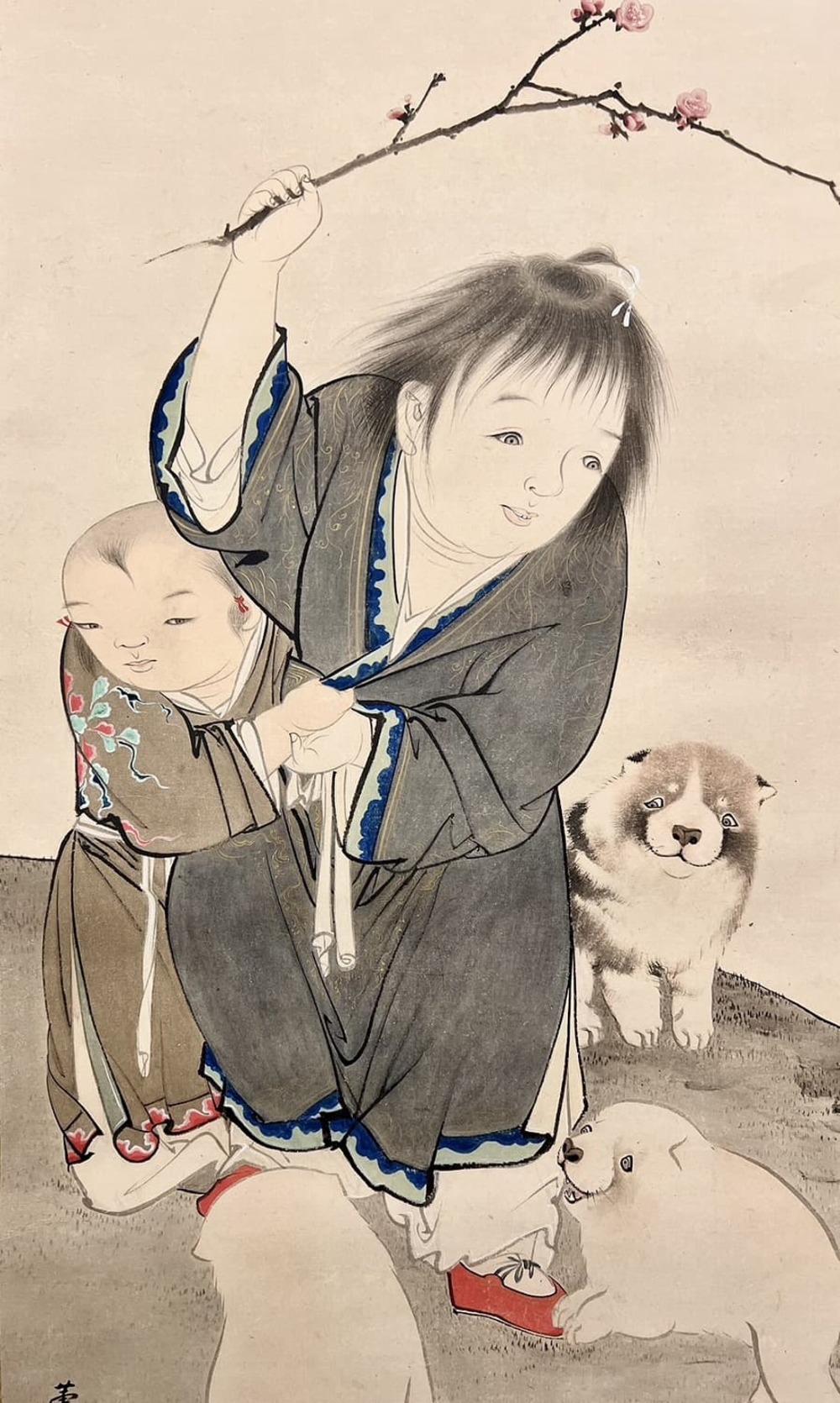

長沢芦雪 童子狗子図

紙本 120.3cm×52.6cm 箱入

童子と戯れる狗子の姿を細部まで丁寧に描いた作品で、落款から若い時代に描かれたとわかる。

童子の右横に座っている狗子の毛並みは繊細に描かれ、前にいる二匹の狗子は毛並みは描かず白く抜いてモコモコとした毛並みを表現している。

狗子を恐がる童子と、その前に立ちはだかる童子の性格まで伝わってくる作品である。

長沢芦雪 童子狗子図

長沢芦雪 童子狗子図

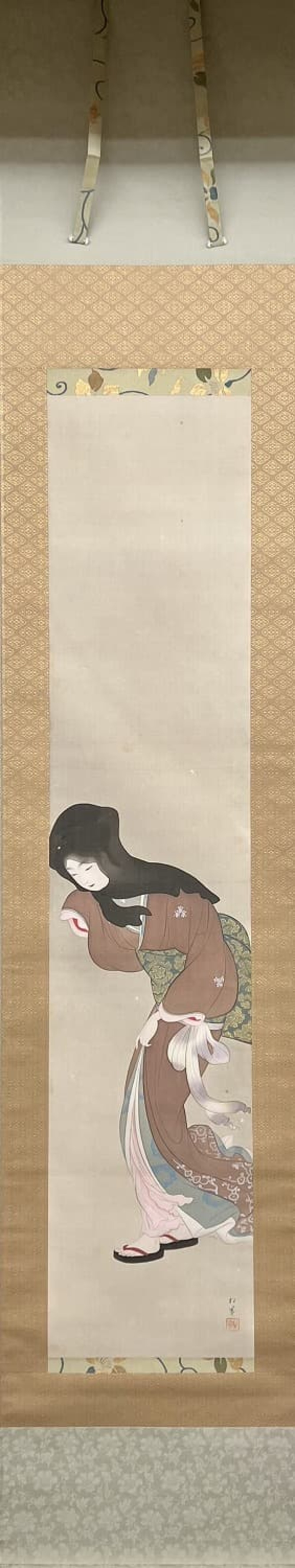

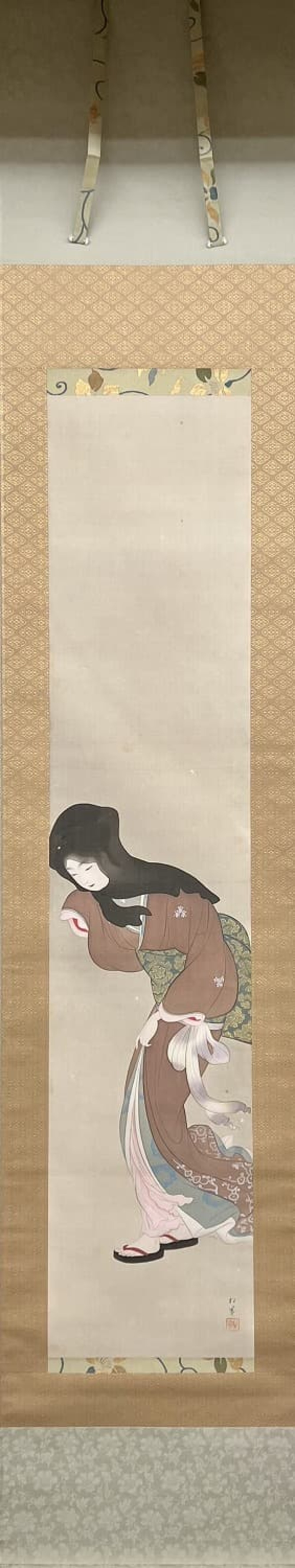

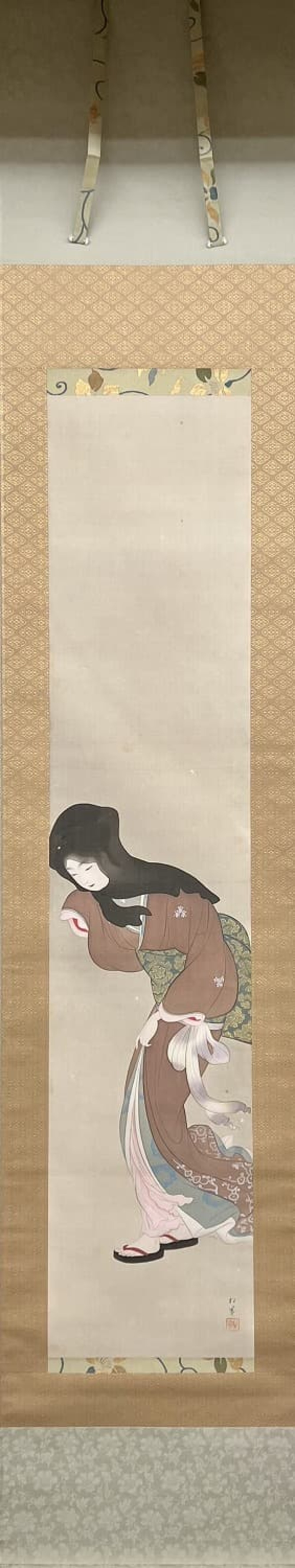

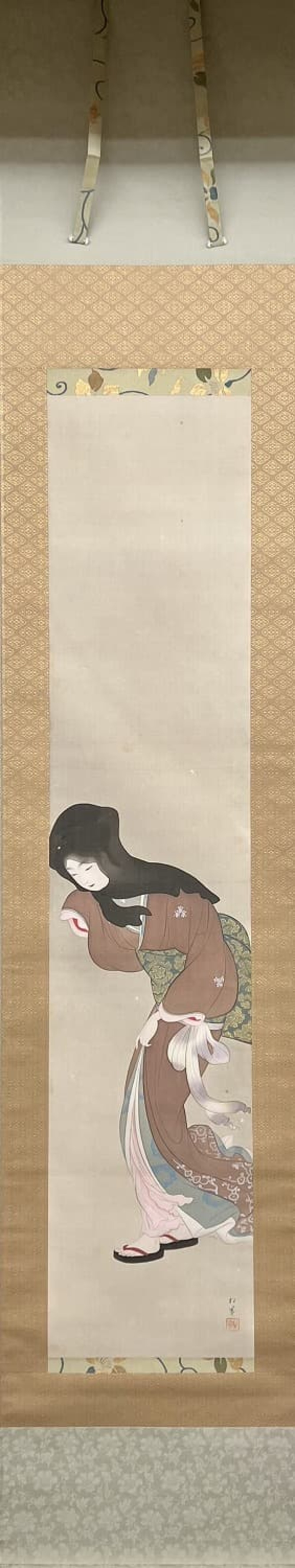

上村松園 雪

絹本 128.6cm×27.5cm 共箱 二重箱入

上村松園が残した粉本の中には、鈴木春信や喜多川歌麿、葛飾北斎の浮世絵、宮川長春や磯田湖龍斎の肉筆浮世絵を模写した作品が残っている。

本作品に描かれる美人のはだけたピンク色の着物の描線には葛飾北斎の肉筆美人画に多く見られる波打つ描線の影響を強く感じる。

透ける頭巾から見える髪の描写も繊細に描かれ、手足の指先は非常に美しい。

江戸時代から続く浮世絵美人画を見事に受け継ぎ、近代美人画に昇華させた上村松園の技量を存分に感じる事のできる作品である。

上村松園 雪

上村松園 雪

上村松園 雪

伝聖武天皇 賢愚経断簡

8世紀 紙本 27.3cm×20.8cm 知彦箱書 二重箱入

「特別展 日本の書」東京国立博物館 昭和53年 出品作品

『賢愚経』巻第九・浄居天請仏洗品第三十六の断簡。

伝聖武天皇 賢愚経断簡

伝聖武天皇 賢愚経断簡

明恵上人 夢記

紙本 30.9cm×60.5cm 箱入

華厳宗・明恵上人が建久2年(1191年)から寛喜3年(1231年)の約40年にわたって自ら見た夢を書き記した日記を「夢記」という。

本作品は建久2年と記された、現存する夢記の中において最も初期にあたる日記。

明恵上人 夢記

明恵上人 夢記

明智光秀 文書

紙本 27.3cm×41.4cm 箱入

藤田達生・福島克彦編『明智光秀 史料で読む戦国史』(八木書店)収録の134号に、宛所が同じ「小左馬 御宿所」、の文書がある。

宛名の「小左馬」は、船井郡宍人を本領とした土豪で光秀の給人(家臣)となった小畠左馬進、かつて小畠氏の子孫筋には多くの光秀書状を含む文書群が伝来していたことが知られており、本文書も内容から一連の文書である事がわかる。

光秀は小畠に、「直談したい重要案件があるので、どんなに忙しくても明日、亀山城まで来い」と伝え、

「自分はすぐに志賀(坂本城)へ帰らなければならない。明日一日は待つ。たとえ病気が快復していなくても、乗り物に乗ってでも亀山に来い」と、強く念を押している。

光秀が亀山と坂本の間を頻繁に往来しながら領国形成にあたっていたことなどを直接示してくれる貴重な資料といえる。

明智光秀 文書

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

紙本 33.2cm×47cm 二重箱入

巻物として制作された本作品は、いつかの時代に分割され今に伝わる。

料紙は金銀下絵の大変豪華な木版刷が使われており、紙師宗二によって作られた事が付属の巻裏に押された印からわかる。

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

本阿弥光悦 秋歌二十首之内

徳川家光 木兎図

紙本 46cm×30.5cm 箱入

徳川家光の描く木兎図は養源寺に伝わる作品を含め数点が知られている。

真ん丸の真っ黒い目が生き生きと描かれ、羽の一枚一枚を細かく描写している事が特徴となっている。

本作品もまたそれらの特徴をしっかりとおさえており、細部まで丹念に描き込まれている。

徳川家光 木兎図

松尾芭蕉 「ねぶの木の」発句懐紙

紙本 46.3cm×22.5cm 二重箱入

「芭蕉全図譜」所載品

たなばたに

ねぶの木の

葉ごしも

いとへ星の影

句は元禄4年6月編集終了の「猿蓑」所載。

前年の七夕ごろの作と考えられる。(芭蕉全図譜解説より抜粋)

松尾芭蕉 「ねぶの木の」発句懐紙

円山応挙 水上雁図

絹本 109.8cm×41.6cm

「円山応挙画集」京都新聞社所載品

本作品はパトロンであった伊勢の小津家の為に描かれた。

書かれた年期から安永2年(1773年)に描かれたとわかる。

水辺に降り立つ水鳥の一瞬の様子を描いた本作品は写生を重視した応挙の真骨頂といえる。

円山応挙 水上雁図

円山応挙 水上雁図

長沢芦雪 童子狗子図

紙本 120.3cm×52.6cm 箱入

童子と戯れる狗子の姿を細部まで丁寧に描いた作品で、落款から若い時代に描かれたとわかる。

童子の右横に座っている狗子の毛並みは繊細に描かれ、前にいる二匹の狗子は毛並みは描かず白く抜いてモコモコとした毛並みを表現している。

狗子を恐がる童子と、その前に立ちはだかる童子の性格まで伝わってくる作品である。

長沢芦雪 童子狗子図

長沢芦雪 童子狗子図

上村松園 雪

絹本 128.6cm×27.5cm 共箱 二重箱入

上村松園が残した粉本の中には、鈴木春信や喜多川歌麿、葛飾北斎の浮世絵、宮川長春や磯田湖龍斎の肉筆浮世絵を模写した作品が残っている。

本作品に描かれる美人のはだけたピンク色の着物の描線には葛飾北斎の肉筆美人画に多く見られる波打つ描線の影響を強く感じる。

透ける頭巾から見える髪の描写も繊細に描かれ、手足の指先は非常に美しい。

江戸時代から続く浮世絵美人画を見事に受け継ぎ、近代美人画に昇華させた上村松園の技量を存分に感じる事のできる作品である。

上村松園 雪

上村松園 雪

上村松園 雪

会場

松本松栄堂 東京オフィス

〒103-0027

東京都中央区日本橋3丁目8-7 坂本ビル3F

担当者電話番号:080-9608-7598

Mail:info@matsumoto-shoeido.jp

営業時間:10:00 - 18:00